李豫闽:艺术文化学视域下的诏安画派与区域美术史研究

2025-04-10 来源:福建省美术馆 责任编辑:许晓虹

艺术文化学视域下的诏安画派与区域美术史研究

文\李豫闽

近日,在福建省美术馆开幕的“我之为我法——诏安画派艺术交流活动”,作为一次较为完整的诏安画派的展览,梳理了其历史发展的渊源与流变,以及新时代以来的两岸书画交流,引起社会各界的关注。

1993年,原国家文化部将“中国书画艺术之乡”的称号授予诏安县,其文化价值超出一般意义上的颁奖和授牌。显然,首批国家授予的“书画之乡”冠名,是经由专家学者根据其历史文化积淀与影响,并考量书画艺术融入当地百姓的生活所给出的结论,从另一个侧面对诏安画派是否存在的问题给出了解答。

诏安县地处福建最南端,有闽地“南大门”之称,南面与广东饶平接壤,西面与江面相邻。诏安习俗与粤东相近,百姓听潮剧,故闽南语中带有潮汕口音。诏安人对生活品质的讲究从两个方面可以体现:一是饮食的精致化,无论是对食材的选取,还是烹饪方式的掌控十分到位;诏安人对工夫茶十分痴迷,当地盛产八仙茶,潮州的凤凰单枞,安溪铁观音,武夷山老枞水仙、肉桂都能接受。二是诏安自古以来有“家家挂字画,人人习书画”的传统,诗读传家、丹青滋养深入人心。这些都为书画之乡的形成奠定了坚实的基础。

但是如果只是从表象来考察诏安画派的形成与发展,显然是难于触及其内在理路和思想根源的,如何审视一个地方画派仅限于一般性的描述或是纯粹从艺术学的角度,都难于完全解释其外在形态与精神内涵,而应该从事物的内部结构和诏安人向外拓展来审视它,换言之,从区域文化对当地及诏安画派的滋养,诏安人如何走出去,下岭南上江浙交流学习,进而有人移居台湾从事创作与课徒,产生较大的影响。

刘国玺《清溪行舟》

如前所述,诏安的区位与地理,族群与习俗,决定了其既有海洋文明与农耕文明的相互融合的特点,开放与守成互为作用的内驱力。那么,从更为开阔的视角,还应将诏安放在相应的区域——闽粤台来进行观察。

理论上说区域,是依据地理环境的差异和族群分布的不同,以及在历史沿革中不同政治、经济和文化发展所形成的特殊人文地带。区域文化则是在这个特殊人文地带上随着时间和空间的演替而产生的价值观念和心理状态的综合体,它是人类思想、行为与活动产品的总和,也是人们研究和理解地球表面各种人文现象的前提。

闽台两地之间的文化同一性与个性化是一个客观存在的事实,也是其他文化区域普遍存在的一种现象。这种同一性中葆有个性化特征是否改变了闽台文化总体上的同宗、同源关系呢?史实告诉我们,无论从区域社会历史发展,或是区域美术交流等方面,闽台同属中华文化的脉传,同理,闽台美术承继的是中国书画之传统。

历史上,永嘉之乱、靖康之变曾迫使大量的中原移民迁徙入闽,随着时间的推移,北方移民在南方不断土著化,并逐步形成了定居社会,加之历代朝廷政体的管制和北方生活习俗的濡染,八闽社会的移民色彩逐渐淡薄;相比之下福建对台湾的移民则起于明、兴于清,迁徙台湾的三百多年时间里受异族文化不断侵扰,尤其是日本殖民时期,异质文化长居台湾并一度成为社会生活的主导。在这样一个特定的历史情境里,台湾人的民族意识和寻根念祖情怀强烈反弹,他们在生活习俗、宗教信仰、民间文艺等方面越发体现出对原乡生活与传统文化的思念与尊崇。

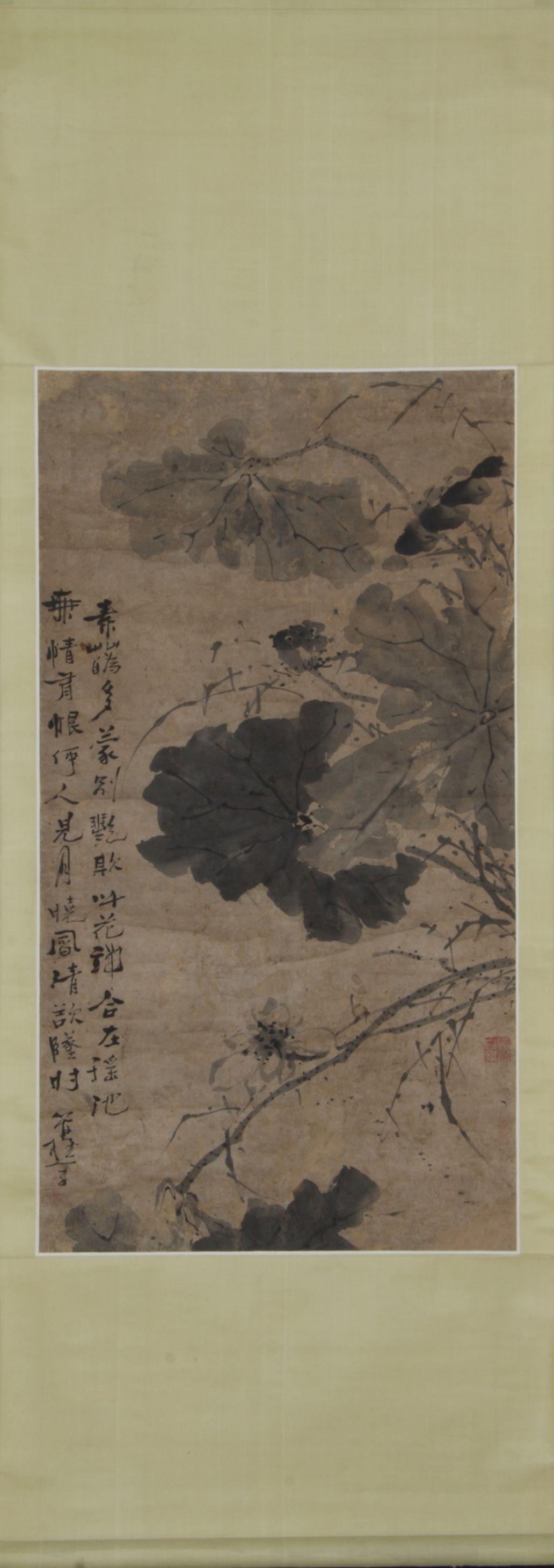

从已有发现和不断发掘出的史料中可以清晰地梳理出闽文化对台湾流播的线路及其标识。据台北故宫博物院王耀庭研究员和台湾成功大学萧琼瑞教授的研究:台湾美术发端于明代的传统水墨画皆深受闽籍画家风格的影响。据史料载:清道光年间,诏安画派沈瑶池(1810—1888)、谢琯樵(1811—1864)等人流寓台湾,对台湾的书画传播做出贡献。其中,谢琯樵更是入幕台北板桥林本源府邸——林家花园,与叶化成、吕世宜一同为林府“三教席”,除了日常为林家后代教授文化、练习字画外,承担另一项重要的职责,即与到访的文人墨客一道吟诗作对、丹青笔会。此外,与吕世宜专攻书法,追随伊秉绶的隶书;叶化成主事水墨山水,延续四王画风不同,谢琯樵则诗书画印样样精通,花鸟、山水、书法俱佳,其画风承清代扬州画派和海上画派,落笔洗练畅快,抒情达意、状物言志,其艺术带有典型的文人画精神。据悉,清中期台北当地画界追随谢琯樵者众,享有“台湾画坛的开山鼻祖”之誉。正如邱炜萲在《五百石洞天挥麈》中提到:“同治时吾漳诏安谢琯樵之画擅兰竹,书学颜米,行间笔下,雅具一种不凡之致。喜与名宿骚士人游处。一时俗派,都无所染。诏安虽多画家,同时若沈古松、许禹涯、吴织云、胡汉槎、沈雪湖,举望尘不及。此外摹稿填粉全昧门径者,更无论已。今日谈诏安派画,端推君为第一流。”可见晚清诏安画派谢琯樵当仁不让为代表,无论在画家群体内部或是对外影响上,当属挚旗之人。纵观明清两朝,闽台交流未曾隔断,闽地画家、画僧留寓台湾较为普遍,他们或幕僚或交游或讲学或办展,潜移默化地影响台湾画坛。美术史家徐小虎更明确地指出:明清时期,台湾的水墨画对于中国传统绘画的吸收,间接地受到福建的画僧或职业画师的影响。①沈瑶池、谢琯樵,包括仙游人李霞、李耕流寓台湾,都属兼具文人与职业画师身份。

谢琯樵《墨荷图轴》

诏安书画家走出本土、游历省外的行动早已有之。相传沈锦洲(1797—1850)曾搭乘本乡商船从宫口港北上浙江,求教于当地名家。此外,由于诏安与潮汕地区相邻的区位优势,诏安书画家与岭南书画家的交往频繁,艺术上交流互鉴形成诏安画派早期画风既有扬州画派的畅达率真又有岭南绘画的细腻精巧。晚清时,又有谢琯樵的弟子马兆麟(1837—1918)前往沪上,向海上画派任伯年当面请教的事例。海派画家讲究将色彩与笔墨相融,笔墨情趣与文人意志结合,对后世的诏安画派画风产生影响。民国时,汪志周游历省会福州,与陈文台、林纾等人交往甚密,互为衣钵。由此可见,诏安画家们善于向江浙、岭南、海上画家学习,吸收艺术养分,可以被看成草根艺术群体向文人画体系转变的内在诉求。距谢琯樵寓台又过约一百二十年,另一位诏安人沈耀初(1907—1999)登船前往台湾。1948年,沈耀初来到台湾南投县定居,在当地中学任教,寄寓台湾达四十余年。沈先生的画风以粗犷放达,大写意花鸟画率真质朴、言简意赅,为台湾画坛注入新意,当时正值“台湾光复”后,长期以来台湾书画受日本画的影响,追求细腻的刻画和抒情纤秀之风,沈氏画风的酣畅淋漓、放浪形骸,犹如在平静湖面投入的巨石,掀起壮阔波澜,其产生的冲击力可想而知,然而,悉心品鉴,他的创作又都取材生活周遭日常,家禽花卉并不刻意,遂使同行深感钦佩,逐渐地受到公众喜爱。他在教书之余,教授写意花鸟画,追随者众多。曾几何时,有学者撰文将其纳入“台湾现代十大名家”之列。无论如何,作为现代大陆“渡海艺术群体”中的一员,沈耀初在台湾的岁月,恰逢日本殖民时代结束,艺术上由日系转向中国传统体系,同时他也经历了西方现代主义艺术对台湾的冲击,然而沈耀初坚持以中国传统哲学思想,尤其是道家的“一生二,二生三,三生万物”观念转化为他的笔墨表现,并以此来对抗和消解来自西方艺术的侵蚀,事实证明沈耀初的艺术具有永恒的生命力。

由此可见,闽台两地虽然在各自的物华和人文因素上有所差异,但是从文化构成的深层理论上来分析,两地的思想观念、生活习俗、方言系统、宗族信仰以及民间文艺却是一脉相通。传统儒家思想中的精华非但没有在历史的年轮中隐没,相反,儒、道、释三元合一的思想本质却不断地消弭着闽台两地的文化差异,并逐步渗透到两地的移民意识和边缘心态中,构成了互动的文化内涵②。因而,闽台之间的文化同一性,依然是本质的、主导的,闽台区域也应当被视为一个共同的文化区域。

闽台两地相同的文化属性,为研究闽台美术提供了一个不可或缺的理论与实证依据,它要求我们在进行两地的书画艺术比较研究过程中,应当围绕闽台的地缘、血缘、文缘、商缘以及法缘关系展开论述,并将美术事象与特征研究置入大的社会背景与文化氛围中进行综合的考量。

作为闽台区域文化的重要组成部分,闽台美术是闽海边陲的福建先民与台湾先民在漫长的社会交往中,在交错着尖锐、复杂的外来文化冲击下,创造出的多元文化形态。由于受到两地“海口型”文化的影响,闽台美术彰显出了崇尚文人画传统的形态,这为解释艺术的边缘与中心的互为关系厘清了思路,在此,我们将闽台美术的共同特性归纳为两大方面。

其一,在地文化对诏安画派的滋养。

福建是中国海岸线第二长的省份,内陆山区,一面朝海。八闽文化总体上是大陆传统的“黄色文明”与海洋“蓝色文明”兼容并蓄,随同中原移民携带而来的大陆文化,在漫长的发展过程,始终依附在中华民族统一的国家文化形态之中,使大陆文化成为闽台社会的主宰;同时,也使大陆文化与闽台海洋环境中生长并逐渐发展起来的海洋文化在交汇、融合和涵化中,呈现出新的特色。中原文化在进入闽台之后所出现的本土化改造,十分重要的一点就是对海洋文化的吸收,并表现为大陆文化的一种特殊的“海洋性格”。这种“海洋性格”也深深地浸透诸如福建沿海各地的民众的生产与生活之中。具体说来,诏安虽然以海洋文明为主,却又涵盖了闽南、客家、潮汕、赣州等多种文化,于是,诏安的在地文化兼农耕文明与海洋文明,既守成又开拓。既讲求诗读传家,又强调爱拼敢赢,铸就诏安人特定的品格与素养。首先,是对生活品质的追求。诏安人普遍善于烹饪、重视餐饮质量,口味鲜香清淡;其次是诏安人有浓厚的饮茶习惯,形成了闽南工夫茶与潮州食茶的结合,饮茶除了对茶叶品质要求外,对水质的要求更为苛刻。诏安极少肥胖之人,诏安为“中国长寿之乡”应与当地生态优质,饮食与饮茶习性有关。其次,自古诏安重视文化教育。历代诏安府官员倡导文化教育促进良好社会风气,他们设书院讲坛,树牌坊修宗祠,儒家思想“修身齐家治国平天下”深深根植民众心里,逐渐演化为“家家挂字画,人人习书画”风尚,这为形塑书画之乡,创造有利条件,奠定文化基础。

其二,诏安画派与扬州、岭南、海上的艺术进行融合发展。

在诏安画派繁荣发展过程,始终秉持着包容开放的心态,即向内求教于圣贤经典,提高文化修养,苦练书法绘画基本功;向外吸收宋元明清的宋体画、青藤、八大、扬州、海上等诸多养分。

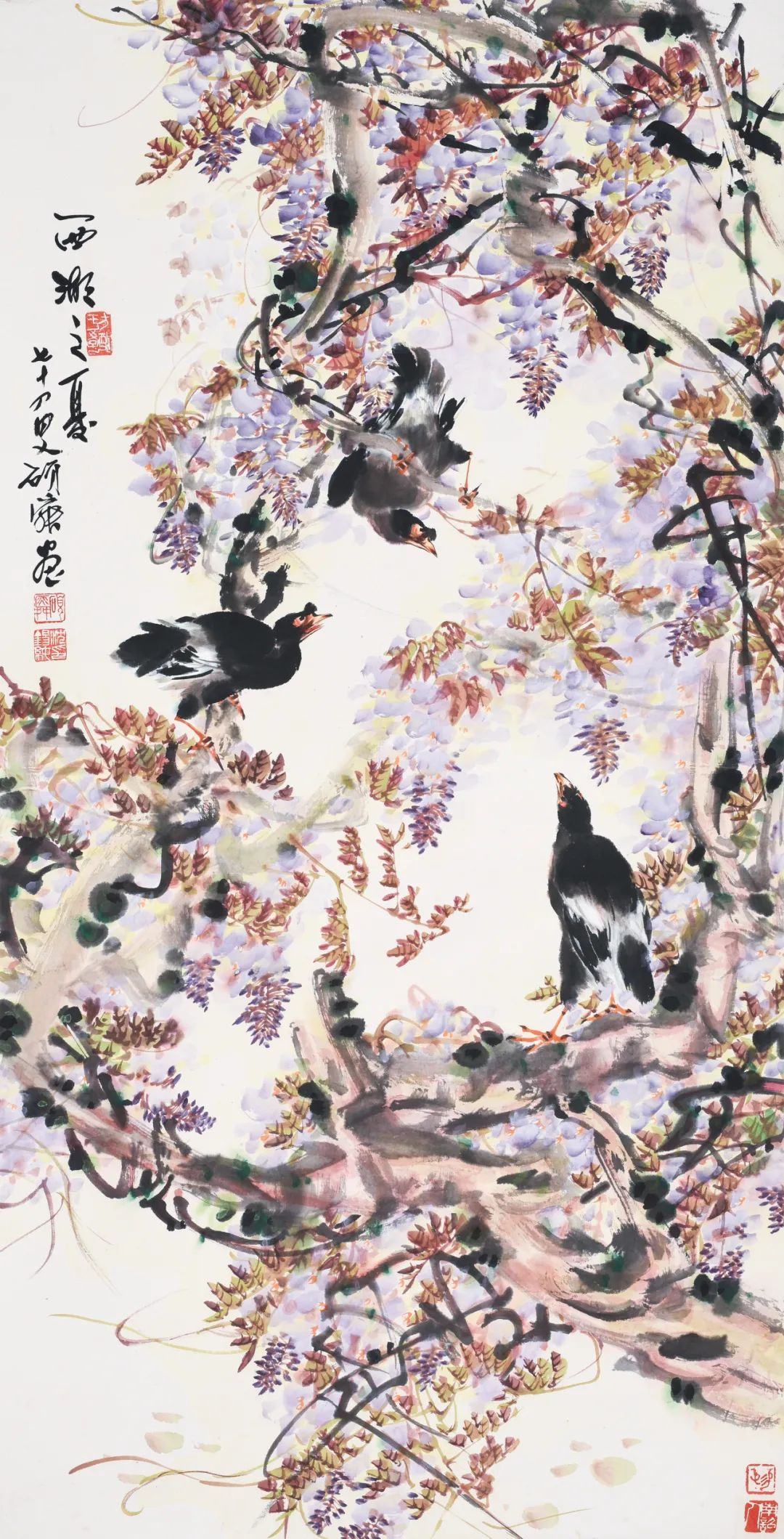

历史上诏安曾是中原名士和失意文人归隐之地。宋代时,就有陈景肃、翁侍举、吴大成、薛京、郑柔等七贤隐居渐山,后来又有陈俊卿、梁克家、朱熹等到此交游、讲学。他们的文艺活动对诏安书画艺术烙下深刻的印迹。特别是晚明张瑞图政治上失意隐居仕渡村,并为当地各种公共建筑、名人府邸、名胜古迹留下许多手迹,题写匾额、对联、石刻等,作为明代大书法家,其对当地影响可见一斑。清康熙年间诏安最著名的画家当数康瑞(生卒不详),他擅长山水、人物,尤其精通佛像和花鸟画,受晚明浙江绍兴画家徐谓(青藤)影响,画风雄奇宏肆,泼墨淋漓,简笔率性,形象生动。相传,他常以元人倪瓒“萧疏苍老”笔意入画,以意运笔,不拘绳墨。如此看来,康瑞的写意花鸟画当为开诏安绘画之风尚,强调“以意运笔”抒情达意。此外,活跃于乾隆、嘉庆年间的刘国玺(1735—1810),擅长山水画,画风追随宋人米芾、米友仁的“米氏云山”,他还擅画龙虎、道释人物,其人物画取法粤东画师黄璧。刘氏山水画常使用湿笔和淡彩渲染,表现出烟笼翠绕、雨丝与天光交融的悠远意境。晚年风渐趋向卧笔横点、并以中锋线条皴擦的笔意。其作品多流传于潮汕一带。作为早期诏安画派代表性画家,一定要提的是活跃于嘉庆、道光年间的沈锦洲(1797—1850),他出生于仕渡村,少年时北上学画,宗法宋院体画风格,青年时以工笔画著称,擅画珍禽异兽与花卉相搭,作为地方画坛高手,其事迹为后世编撰出许多故事,为人称道。中年时,沈锦洲画风转向徐谓的泼墨写意,作品凝练浑朴,布局严谨,用笔遒劲,赋色明丽。沈氏画风开诏安画派之先河,成为承其衣钵的画学典范,他的弟子包括沈瑶池、谢琯樵等人,被誉为“诏派一代宗师”。沈锦洲之后,诏安画派迎来鼎盛时期,至道光、咸丰年间,以沈瑶池、谢琯樵、汪志周、沈镜湖、胡倬章、许钓龙、吴天章为首的一批画家包括他们的门人弟子,艺术造诣高、水平相当齐整的竟达五六十人,这个时期诏安画派无论是艺术创作、题材内容、绘画技法等都有创新和拓展,正由于众多书画家涌现,终使诏安画派得以发扬光大,就此迎来了属于他们的黄金年代。至民国时期,诏安画派标志性人物当为沈耀初,他于1948年孑然一身来到台湾南投县定居,在当地中学教美术。沈耀初并未选择台北、台中等中心城市居住,出于怎样的考虑有待考证,他过着带有归隐式的生活,随着他的创作和课徒,终究还是在台湾名声大噪。他高举大写意花鸟画的传统,并将诏安绘画中的古拙、简约、率真发挥到极致,这既是他个人的风格,也是诏安画派的艺术标签。新中国成立后活跃于中国画坛的诏籍画家有沈柔坚、沈锡纯、徐序行等等,他们的艺术在不同时期均有上佳表现、各美其美,在此不再赘述。

沈耀初《狗知家贫放胆眠》

沈锡纯《西湖之夏》

诏安画派的历史发展提示出不少学术命题,作为一个具有优良传统,在地文风鼎盛、丹青绵长的社会文化背景下的地方画派,对它的考察,被赋予超越单向性的简单描述,也不能只是从美术风格、题材内容和艺术技法等来看待,而应以学科综合的方式来进行整体考量。基于此,不妨以三种思维方式,亦即:艺术文化域、艺术文化层与艺术文化史的视角对其进行解读。

首先,“艺术文化域”或称“艺术文化场”所指涉的是艺术与其他因素的交织纠结、交互制约。它立足于在共时的层面上把闽台美术的研究置于整体的台海关系的社会背景之中,采用双向平行的视点,从中华文化的大背景中观照区域文化的特质;既从诏安画派的外部来看书画美术,又从诏安画派的内部的特征来折射其他的社会文化因素。换言之,艺术文化域是一种通过多层文化机制来反映地方画派产生、发展与式微的特性,它一反传统美术研究片面恪守艺术内涵的自律分离方式,倡导从文化相关性上切入具体的区域美术史研究。

其次,如果说“艺术文化域”的方法赋予了诏安画派研究以宽阔的视界的话,那么,“艺术文化层”则是引导区域美术史研究由表层结构分析发展到深层结构的方法。避免对诏安画派的研究流于表面,为现实生活中活泼而富于变幻的艺术现象所迷惑,最终停滞于经验的描述与肤浅的分析之上,而不能全面地阐释民间美术的复杂现象。在此,我们将“艺术文化层”的观念纳入区域美术史的研究当中,它将有助于我们把握繁复多变的艺术现象的文化含义,并做出种种科学的解释,使村落美术中各种变动性和偶然性得以客观审视。

第三,上述两种方法都从共时的维向上吸引我们对诏安画派报以足够的文化关注,不过,倘若缺乏另一维向,即历时维向,区域美术史发展的时态和观念便不可避免地消解在共时性的静止分析之中。所以,在具体的门类研究过程中,我们必然还要引入“艺术文化史”的观点。所谓“艺术文化史”观念可能远远超过传统的艺术史观念,其参照范围已从艺术的嬗变拓展到文化变迁,这一研究方法迥异于传统的编年史考察,它立足于发展变化的历史关联中的“现在”这一环节,一方面向前回溯,达到历史审阅,追问区域美术的发源与嬗变;另一方面又向后展望,探讨闽台美术发展的走向和趋势。我们将动态的历史观引入诏安画派的研究,不仅能把各种模糊的艺术现象与绵延不断的文化史过程连接起来,更能赋予闽台美术史深刻的历史意义。

以上三种方法渗透着强烈而又自觉的文化意识与探索精神,它以闽台区域文化作为思考的出发点,将闽台美术的研究视为一种文化选择,重视对艺术文化的核心价值——中华传统文化传承前提下的区域美术史发展;同时也阐明了区域美术史研究的立场,那就是:将诏安画派的研究,转变为一种区域性文化研究,在闽台文化共同体背景中研究闽台艺术。

我们期待从闽台社会文化的传播与交融中找寻闽台两地的文化渊源,又从区域社会的变迁观照闽台美术形态与流变。从某种意义上说,闽台传统书画艺术所折射出的是最为真切的、鲜活的、生动的社会文化心理。通过对闽台书画艺术进行研究、保护与传承,有助于提高闽台两地民众的民族文化认同感,进而对促进祖国的和平统一大业具有深远意义。

注释:

①徐小虎:《南画的形成——中国文人画东传日本初期研究》,广西师范大学出版社2017年版,第95—96页。

②刘登瀚:《中华文化与闽台社会——闽台文化关系论纲》,福建美术出版社2002年版,第18页。

李豫闽

福建师范大学台湾美术研究中心主任,福建师范大学美术学院原院长,博士生导师。中国民间文艺家协会副主席,教育部高校美育教学指导委员会委员,中国美协美术教育指导委员会委员,长期致力于美术理论与闽台民间美术理论与实践研究。