吴建福:“诏安画派”在台书画传播研究

2025-04-14 来源:福建省艺术研究院 责任编辑:沈子川

吴建福

(福建省画院二级美术师,博士)

诏安位于东海与南海之交,地理位置特殊。古人谓其为“络百粤,联七闽,内与漳潮吭背相属;外与东西二洋呼吸相通。纳海天于寸眸,拳蕃夷于一掌,固东南之门户,闽粤之咽喉。”1自古以来此地为福建重要港口,海上交通十分便利。清中期以后,伴随着清政府对海上贸易放宽,诏安商贾凭借地理优势从事海上贸易,从而极大促进了地方经济的发展。这也给当地文化艺术交流提供了便利。正值扬州画派鼎盛之际,诏安的商船北上远赴江浙、天津等地从事贸易。使当地画家借助商旅之便,随船北上扬州学习、交流技艺。这促使诏安绘画风格受到扬州画派的直接影响,最终形成“诏安画派”。诏安书画兴盛绵延至今近二百年,全盛时“诏安画派”亦有“闽派”之称。期间,诏安有不少书画家或宦或游或旅居台湾,在台湾传播传统中国书画,为台湾文化艺术发展作出不可磨灭的历史贡献。

马兆麟作品

一、“诏安画派”与诏台缘

“诏安画派”是福建历史上唯一有文献记载的地方画派。晚清漳籍旅居南洋学者邱炜萲在其《五百石洞天挥麈》中首提“诏派”一词。之后晚清的最后一位状元吴肃堂、书画家林琴南以及近现代书画金石家陈子奋、理论家俞剑华等都有涉及“诏派”的论述,但多是浅尝辄止。诏安籍旅台书画鉴藏家吴名世首次对“诏安画派”有过专文论述,他在《诏安画派之源流》中将诏安画派的发展分为三个开山、启蒙与发达以及旁流支脉之畅衍四个时期2。此后,福州梁桂元先生在《闽画史稿》中撰文《诏安画派崛起》,对“诏安画派”进行更为详尽、全面的梳理。梁桂元同样对诏安画派进行分期,将其分为先河期、前期、与海派汇流期三个部分。3纵观二者,尽管脉络相似,看法与代表画家却有所差异:如在吴名世的文章中,认为“诏派”的先河期代表人物为刘国玺,启蒙期为沈锦洲,发达期为谢琯樵、沈古松(沈瑶池),吴织云、许禹涯、马兆麟、沈瑞图等人则为旁支。而在梁桂元的文章中,先河期代表人物为康瑞、刘国玺与沈锦洲,前期为谢琯樵、沈瑶池、汪志周,海派汇流期则是以马兆麟为代表。从二者的分期上看还是以不同时期的艺术风格转变为分期的依据。梁桂元又说:“诏安画派的画风到清末民初时,由马兆麟受任伯年影响后为之一变;而到沈耀初受吴昌硕影响后又为之一变”4。若以此论沈耀初这一代画家的代表作者应有沈耀初、沈汉桢与沈锡纯等。他们在当时曾创建“燕石画社”,三人也被称为“燕石三友”,画社便是以研究吴昌硕笔法为主要宗旨。由此可见,在梁桂元先生看来“诏安画派”也是一部移动的美术史。一个地方画派的形成与演变与该地区后来的成长和培养息息相关。吴名世发表《诏安画派之源流》时为1955年,他所关注的是晚清的画史,梁桂元著述《闽画史稿》时为1999年,其时的沈耀初、沈汉桢、沈锡纯等人已是画名显著,把他们纳入“诏安画派”的范畴也可使该画派变得更为丰满。事实上,“诏安画派”的研究者还不止于以上作者,闽南师范大学教授沈金耀先生以及诏安本土的研究者沈耀明先生等都对诏安画派进行了深入的研究。

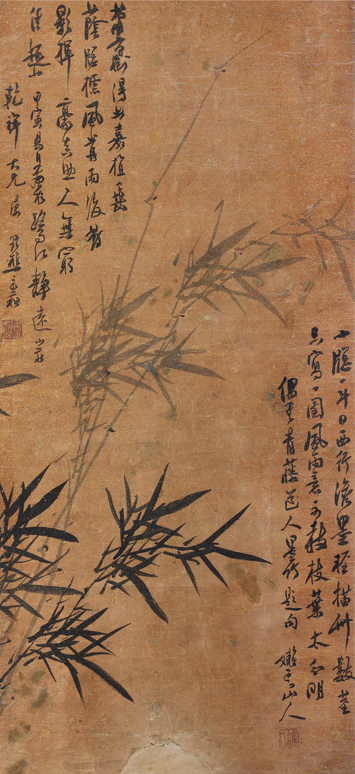

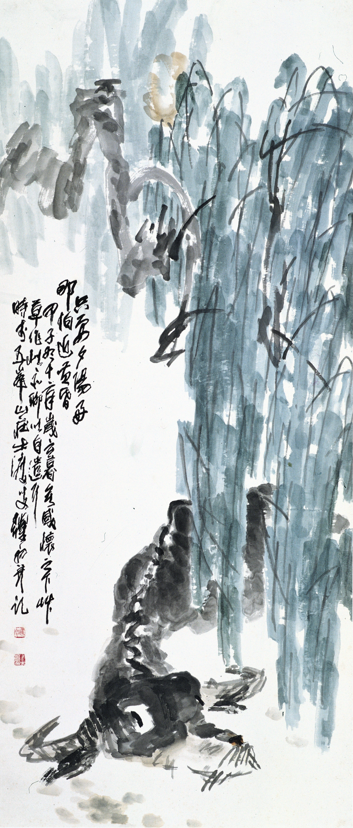

谢琯樵《墨竹》

“诏安画派”根植于诏安,形成得益于诏安的海运。诏安地处东南沿海,自古海运发达,因此诏安是福建省的重点侨乡,亦是重要的台胞祖籍地。自古以来,诏安先民凭借地理优势与海上交通之便利,从事海上贸易而贩东西二洋。有些人便就此定居他乡,其中尤以台湾地区和东南亚诸国居多。诏安先民漂洋过海可追溯至唐末,到台湾垦拓则肇始于元初。此后数百年间,皆有诏安人前赴后继奔赴台湾谋生。诏安人在台湾的开发活动中,形成了血缘关系或地缘关系的聚居区。有些诏安人在台留居地以祖籍县名命名,如彰化市便有“诏安厝”,嘉义县则有“诏安寮”,台南县亦有“诏安厝”,云林县也有“诏安里”。有些以祖籍乡村名命名,如云林县有“新营村”5,又如官陂新坎村有个叫“井头楼”的圆形土楼,楼中先人到台定居之后,也建了一个规模相似的土楼,同样以“井头楼”命名。还有冠姓氏地名的,如嘉义县的“沈厝寮”。《诏安县志》记载,明清时期,入台开基的诏安人便有陈、沈、林、许、李、张廖、谢、吴、游、田、涂、江等46个姓氏,据1996年编纂的《诏安县志》所统计,当时诏安在台宗亲已多达75万人之众。

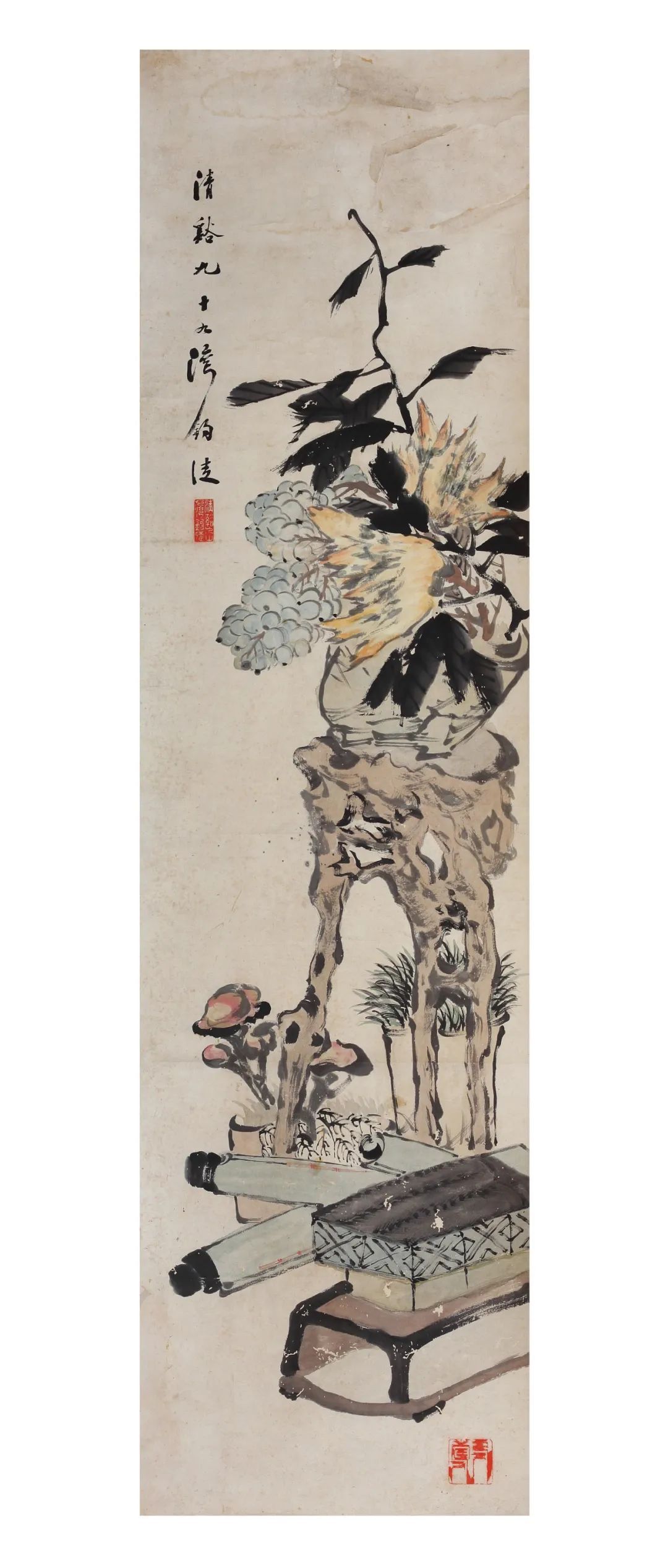

沈瑶池《五子图》

先民对台的迁徙与繁衍不仅带去了诏安的文化,也为诏安书画家在台的书画传播奠定良好的关系网络和便利条件。历史上,“诏安画派”就有不少书画家,有史料记载的就有谢琯樵、沈瑶池、林嘉、沈瑞舟、沈耀初、沈锡纯、沈冰山等、他们都直接或间接有过在台艺术传播与交流经历。

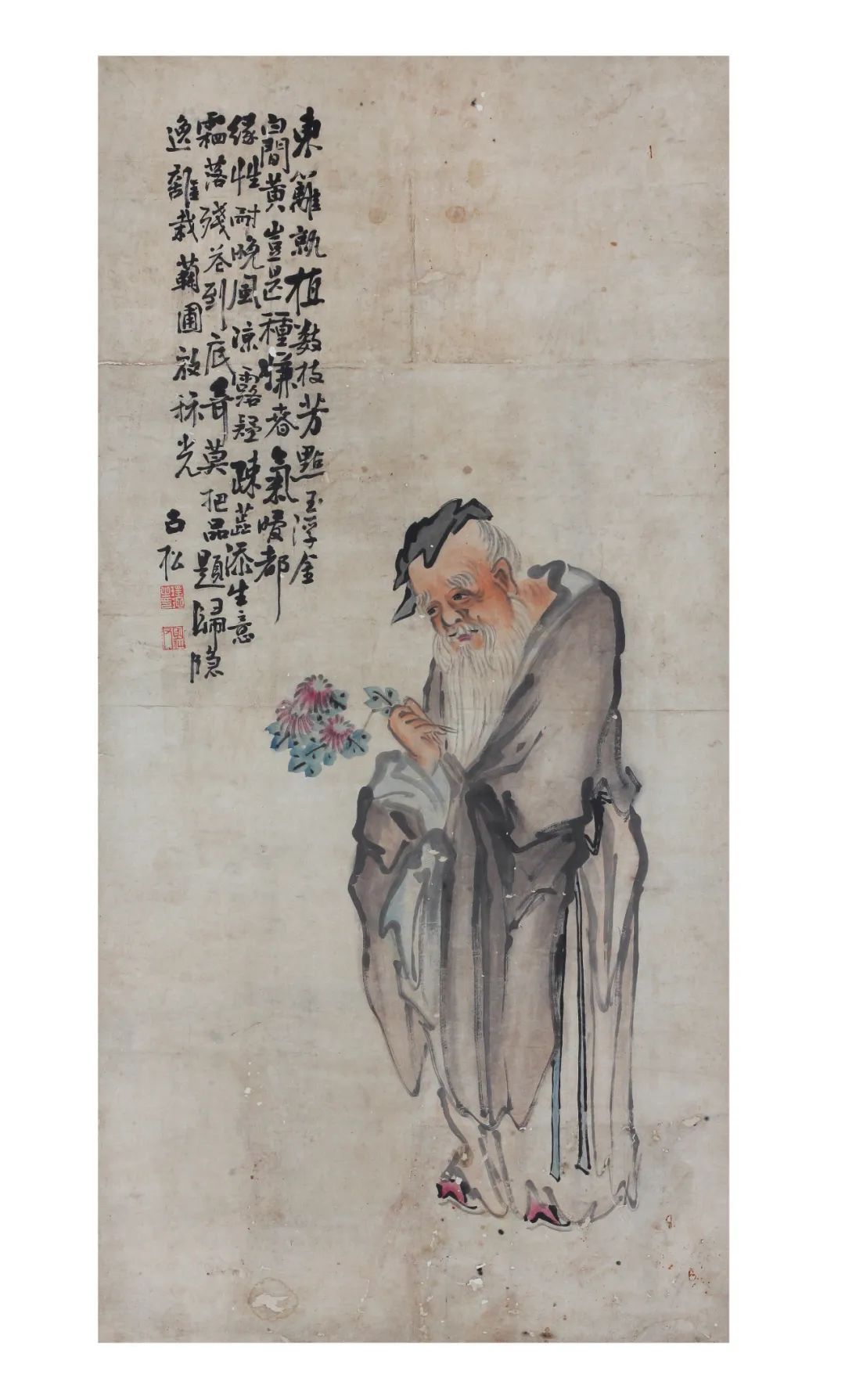

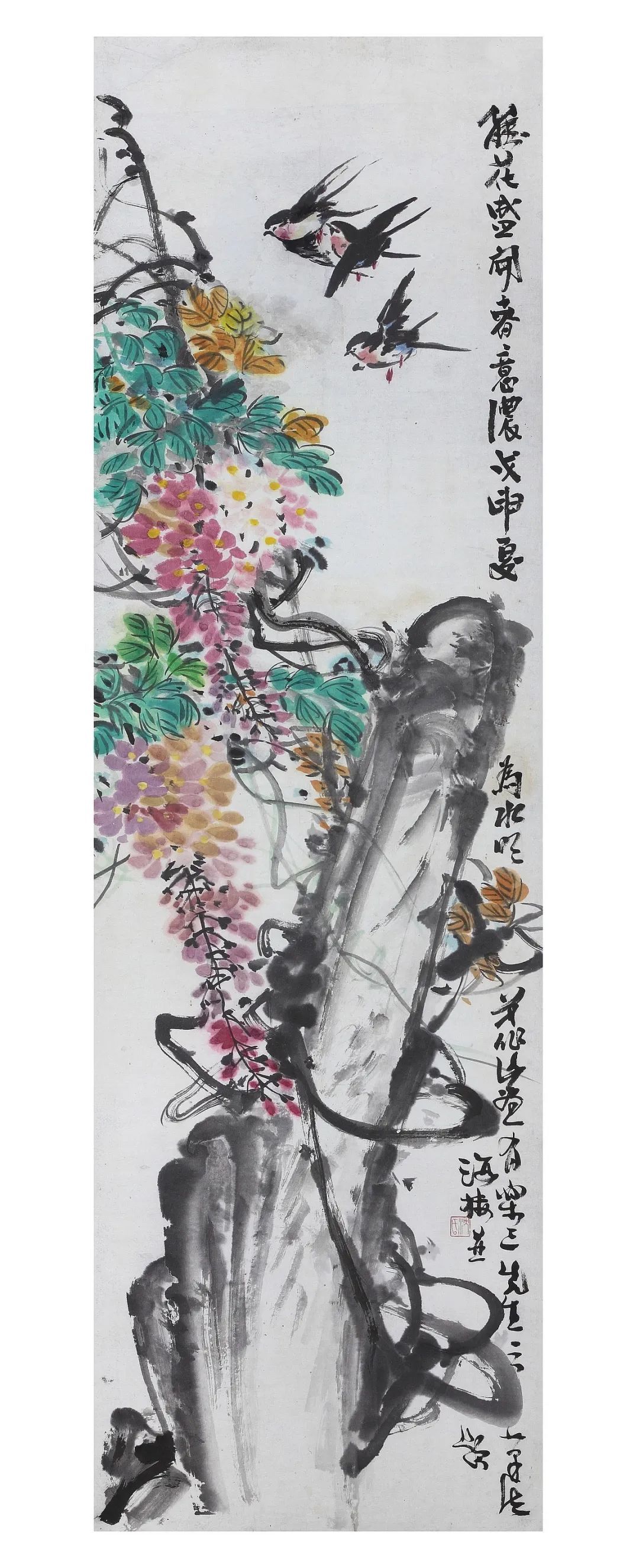

林嘉作品

二、筚路蓝缕——谢琯樵及晚清“诏派”书画家在台活动

谢琯樵(1811-1864),名颖苏,字采山、以行,二十岁以后改为管樵,三十岁后又改琯樵,琯城樵者、别号北溪钓隐、北溪渔隐、孏云山人、懒云山人、懒甫、懒樵、懒翁等。嘉庆十六(1811)年生于福建漳州诏安县。谢琯樵酷爱丹青,幼承家学,早年曾拜当地名画家沈锦洲为师,弱冠时画名已名噪于世。谢琯樵少时习诗文绘事,亦善拳击剑术。同治三年(1864)辅佐提督林文察,十一月太平天国事件殉难,卒于漳州万松关瑞香亭。著有《谈画偶录》《琯樵真篆》《北溪剩稿》《笋庄吟草》等。

谢琯樵《山水团扇》

谢琯樵是“诏安画派”的代表人物,代表了当时诏安书画的最高水平。清末学人邱炜萲在《五百石洞天挥麈》曾评谢琯樵:“同治时吾漳诏安谢琯樵贰尹(頴苏),画擅兰竹,书学颜、米,行间、笔下雅具一种不凡之致。喜与名宿骚士游处,一时俗派,都无所染,诏安虽多画家,同时若沈古松(瑶池)、许禹涯(钓龙)、吴织云(天章)、胡汉槎(倬章)、沈雪湖(祖文)举望尘不及。此外,摹稿、填粉全昧门径者更无论已。今日谈诏派画,端推君为第一流。”7

据吴友元先生考证,谢琯樵于咸丰五年(1855)十月应台湾板桥林家之聘赴台,咸丰十年(1860)三四月间离台。8咸丰五年,谢琯樵经由厦门出海,至澎湖,再由澎湖至台湾鹿耳门。谢琯樵曾自书《行书四条屏》,描述其此番赴台经历,颇为惊险:“先生日携一张琴,曾经东瀛大海深,快哉!先生行好游,扁舟直指红毛楼。我奔厦门七更到彭口,狂风喷潮如雷吼。幽灵密怪争呈奇,银屋撑空满江走。舵师到此亦改颜,阳侯弄舟如弹丸。侧舵欹桅过鹿耳,满船始得报平安……”从此文中可见,以当时的条件赴台是为不易,也是冒着极大的性命风险的。

在台期间,谢琯樵先后受聘于板桥林家、台南吴家、雾峰林家等台湾望族教授文学书画,对台湾士大夫与富绅产生了深刻的影响。除了咸丰年间雾峰吴家的吴尚沾、板桥林家的林国芳,以及彰化陈亦樵。在日据时期还有鹿港的王席聘、施少雨,台北的李学樵、蔡大成,以及新竹周春渠、郑香圃、李逸樵、叶汉卿等人追随仰慕。9陈亦樵因师法谢琯樵,故自称亦樵,曾作《野菊山鸟》,款题:“莫嫌秋色淡,人寂鸟声喧。红紫都无赖,东篱好托根,拟懒云山人画意于鹿津精舍,亦樵。”懒云山人即为谢琯樵别号。从此可侧面管窥谢琯樵对台湾书画发展所产生深远的影响。他被誉为“台湾美术的开山祖师”。10许多台湾和日本学者对谢琯樵给予了极高的评价,如连横:“挽近谈艺之士,辄言吕西村、谢琯樵,二君皆流寓也,……琯樵名颖苏,号懒云山人,诏安人。负奇气,多画兰竹,山水尤佳。……二人之作,乡人多存者。”11魏清德在《谢琯樵其姊芸史附──流寓台北市之书画家》一文开门见山地说:“台北收藏家,恒藏有谢琯樵书画,其墨迹,不独为吾台人士之所贵重,日人极赞赏之,不惜悬重金搜集。”日本汉学家尾崎秀真在《清朝时代之台湾》说:“台湾流寓名士,于文余推周凯,诗推杨雪沧,书推吕西村,画推谢琯樵。”并称谢琯樵为“清朝中叶南清画坛第一巨腕”。12对谢琯樵书画艺术的评价极高。正如周明聪所言:谢琯樵传承了传统的中原书画文化,渡过海峡,直接将中华文化与传统艺术播种台湾,影响台湾文艺发展深远,对闽台文化交流贡献甚巨,在台湾美术史上永垂不朽。13

除了谢琯樵之外,诏安画派画家及作品在台有过影响和传播的还有沈瑶池、林嘉以及沈瑞舟。

沈瑶池(约1810-1888),字古松,诏安城内人,著名画家。少年与谢琯樵同学于沈锦洲,得其兼工带写的手法,瑶池善人物,工花鸟。中年宗法黄慎,用笔沉雄苍劲。多画渔翁、艺人、乞丐等民间题材,也作道、佛画像。往往勾勒几笔,所写人物神形兼备。缩写花鸟,注重神韵,掺合华嵒幽穆清丽韵致。14

林嘉(1874-1939),字瑞亭、成甫,号汉仙、东山渔子。诏安东山人。马兆麟高足,善人物,花鸟。白描人物追陈老莲、任伯年遗风,铁画银钩,行笔劲健,造型准确。15

沈瑞舟(1852 - ?),字苞九,号琴船,诏安人,光绪时武进士,民国时少将。曾宦游台湾。工花鸟,花粗鸟大,色彩浓重,独具一格亦能篆刻。

沈瑞舟作品

沈瑶池(与谢琯樵同时代)是“诏安画派”的另一个代表人物。其花鸟画《柳荫双鸭图》,被陈列在台湾历史博物馆作为台湾的先贤艺术作品展示。沈瑶池本人是否曾经赴台传播或教授书画,或是由其友人谢琯樵携带其作品至台湾,并无从考证,然而他的作品为历史博物馆陈列,足见台湾对沈氏书画艺术之肯定和尊崇。

沈瑶池《东篱图》

据梁桂元在《闽画史稿》所述,林嘉曾于光绪中期幕游台湾,他喜与名士交游,晚年客居厦门鼓浪屿菽庄花园并开设画室,卖画为生。17从他在菽庄花园开设画室来看,林嘉与菽庄花园主人林尔嘉应是关系密切,林尔嘉是台湾板桥林家的重要成员,所以林嘉赴台可能也是与板桥林家有关。林嘉创作于1933年的作品《芦雁》(纵129.7厘米,横32厘米),作为历史遗迹,为台湾文献委员会所收藏。

沈瑞舟则曾于光绪十五年(1889)游宦台湾鹿港,当地画家施少雨亦曾拜其为师。沈瑞舟游台期间曾留下不少书画佳作,现存于云林县斗南镇大东里的泰安宫便存有他当时写的书法四条屏,并被刊刻于庙堂。

三、守望薪传——新中国成立后沈耀初及沈锡纯、沈冰山兄弟等在台艺术活动

沈耀初(1907-1990),诏安士渡村人,号士渡人,晚号士渡叟。沈耀初十岁时拜族内老画家为师,青年时辗转厦门美专、龙溪职校艺术科,汕头师范艺术科习画。沈耀初是晚期“诏安画派”的代表人物。1948年沈耀初到台湾购置农具,因忽然两岸交通阻绝,而滞留在台湾半生之久。1973年,其作品被台湾艺术评论家姚梦谷发现,为其在台湾历史博物馆国家画廊举办画展,将沈耀初推向台湾主流画坛,从此声名大噪。1974年获台湾画会最高奖“金爵奖”。1987年,被台湾“文化建设委员会”遴选其作品多次在海内外展出,享有国际声誉,与张大千、黄君璧等一同被评为台湾十大前辈画家。

汪志周《荷塘清趣》

姚梦谷将沈耀初推向公众视野时,将其定位为“隐士画家”。一方面,姚梦谷发现沈耀初时颇费周折,当时沈耀初在雾峰中兴村一个废弃的农场过着与世无争的隐居生活,而“隐士”一词也反映了沈耀初的一种孤高、自适、随遇而安的性格特征。另一方面,在艺术表现上,沈耀初的作品以大写意在表现方式描绘其生活中的日常乡土题材中,却能呈现出一种孤高、冷傲的品格。这种品格往往是中国古代文人画所推崇的,它延续了诸如倪云林、八大山人等人的艺术追求。而在笔法表现上,他又继承了吴昌硕的艺术风格,这在当时的台湾画坛实属难能可贵。20世纪五六十年代,随着经济的高速发展,西方思潮的大量涌入台湾,各种当代艺术、美术思潮层出不穷,如东方画会、五月画会等纷沓而至。这些思潮经过新一代画家与媒体的鼓吹,影响了整个美术风潮,与传统中国水墨主流所一贯主张的“外事造化”背道而驰。“隐士画家”沈耀初的推出,无疑为台湾画坛注入了一股中国传统风尚。可以说沈耀初是当时在台湾坚持传统中国画创作、传播中国文化的一面旗帜。他的艺术得到台湾许多专家、教授的认可,并对其人其画做了专题研究。如台湾学者郑水萍著《野趣·挚情沈耀初》、台湾文化大学艺术研究所教授姜一涵的《从艺术发展的观点谈沈耀初的书画》、台湾师大美术系教授郑善禧的《谈沈耀初先生书画艺术》、台湾文化大学华冈博物馆馆长陈国宁的《沈耀初的绘画思想》等。目前沈耀初的作品有一大部分收藏于台湾,主要为叶荣嘉收藏。

沈耀初《浴牛》 甲子年

1990年6月,沈耀初携大量书画作品、资料与积蓄,告别他生活四十余年的台湾,回到故乡诏安,落叶归根,并在家乡兴建“沈耀初美术馆”。该馆于1991年秋天建成,收藏了沈耀初从台湾携带回来各个时期的精品佳作。沈耀初美术馆主楼四楼,坐西朝东,设有收藏室、陈列厅与研究室等。展馆门厅上匾额与对联是由沈耀初的学生沈柔坚题写。美术馆主楼一楼陈列有沈耀初各时期书画精品约120幅,二楼为沈耀初生前各类报道、奖状、文稿、书籍、用印等资料,三楼则为公共书画展厅。建成后的沈耀初美术馆是诏安唯一一个专业书画艺术展览馆,也是诏安书画艺术传播、交流闽台书画艺术一个特殊的平台。沈耀初美术馆承办过数许多涉台的书画展览,如“闽台人物画名家邀请展”“沈岩、沈荣槐(台湾)书画联展”“台湾国画大师许海钦回乡画展”等。尽管沈耀初已逝世多年,沈耀初美术馆至今仍是闽台文化艺术交流的一个重要基地。

1949年以后,两岸交通阻隔,直到20世纪八九十年代才有了官方正式的互通和交流。这一时期最早前往台湾办展,进行艺术交流的书画家要数沈锡纯、沈冰山兄弟及高继文等人。

沈汉桢《春意图》

沈锡纯(1910-2008)字硕舜,又字石洵,号武夷山翁。福建诏安人。早年毕业于上海新华艺专,师从潘天寿、汪亚尘、诸闻韵等名家,回乡后曾与沈耀初、沈汉桢创办“燕石画社”,后定居福州,与郑乃珖、潘主兰等共同创建了福州画院,系后期“诏安画派”的代表人物之一。

沈冰山(1934-2014),沈锡纯胞弟,早年随其兄学习书画,青年时因故双目失明。陈传席评他的作品笔墨苍劲清润,色彩沉重雅致,格调高古,神韵生动。

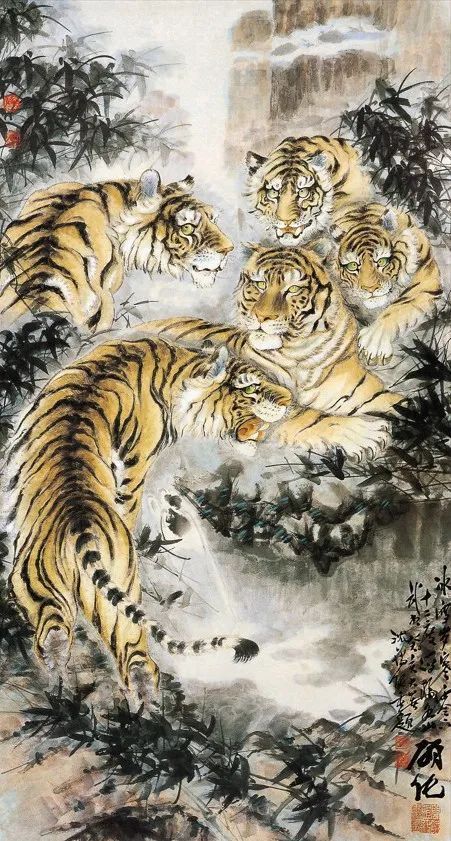

沈锡纯《五虎图》153cm×84cm

沈锡纯祖上是诏安富商,从事海运。许多族亲分散到台湾和东南亚从商或从政,成为巨贾或政要。因此他也就有更多的机会与台湾建立更多的关系。1998年12月19日至24日由沈锡纯携高继文、沈荣添、吴友元、沈洪生等人应台湾沈春池文教基金会的邀请,在台北市松高路68号亚太会馆“品艺堂”举办“沈锡纯暨福建名家书画作品展”。展览共展出书法、国画共一百六十余幅。此次展览是“两岸开放以来,福建画家第一次展出”18,可谓是两岸艺术交流的破冰之旅。此次展览在特定的历史时期具有特定的政治与文化交流双重意义,也得到了“台湾当局”的高度重视。时任中国台湾地区领导人的连战、宋楚瑜、刘松潘、王金平等人都为展览献上了花篮以表祝贺,且当时台当局“资政”吴伯雄与著名作家柏杨还参加了开幕式,参观了展览,观众如潮,可见画展极为隆重。台湾的媒体也对此次展览做出了大量的报道,如1989年12月19日《联合报》在第14版大版面刊发了画展信息。20日《世界论坛报》第八版刊发了题为《沈锡纯暨福建名家首次来台展书画冠盖云集》的报道文章。21日《工商时报》第44版,又刊发《沈锡纯暨福建名家书画展——亚太会馆展出》展览动态信息等,以此宣传沈锡纯及沈荣添、高继文等人的书画艺术。这也可以从侧面反映了该展览在台强大的影响力。据沈锡纯之女沈华琼回忆,展览后沈锡纯的作品被抢购一空,其他画家的作品也有不同数量的销售。诏安书画家的作品留在台湾,自然也就会在台湾的民众之中产生影响和共鸣。

沈锡纯《西湖秋艳》138cm×69cm

继沈锡纯之后,其胞弟沈冰山也赴台举办书展。2006年夏,应“台湾身心障碍者艺文推广协会”与“中正纪念堂”之邀,沈冰山携180幅书画作品,赴台在中正纪念堂举办了名为“一点也不瞎——大陆盲人书画家沈冰山个展”。展览期间,时任台湾国民党主席的马英九为展览亲献花篮,时任亲民党主席宋楚瑜题写了“业精于勤”的书法作品赠予沈冰山。据当地报道,从6月30日至7月8日,为期9天的展览,参观人数多达数万人次,并在台湾掀起了一股“冰山热”。沈冰山的作品不仅以其灵动的神态、磅礴的气势、奇崛的造型打动了台湾民众,更以一种面对生活困境时不屈不挠与奋发图强的精神意志激励了台湾民众,特别是那些同样是身心障碍者。

文化的发展总是在持续地传承与不断地交融中进行。“诏安画派”画家在不同的历史时期,把中国画艺术从大陆传播到台湾,这对台湾民众增强民族认同感与归属感,传承中华文化根基,巩固文化纽带具有深远影响。