【现当代诏安书画名家】丹青绘大地 一生为人民——国画大家沈锡纯

2025-06-30 来源:丹诏乡讯、钟良成(整理) 责任编辑:沈子川

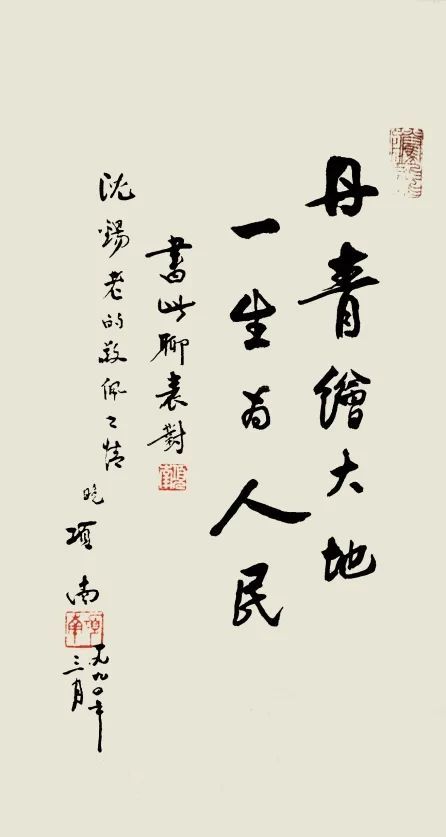

1990年,中共福建省委原书记项南题词

沈锡纯

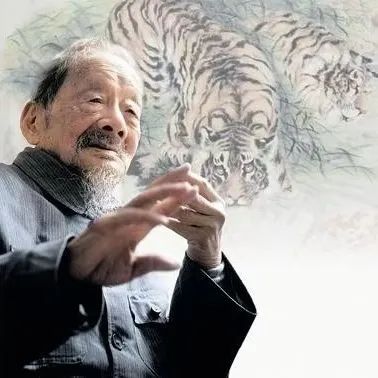

沈锡纯(1910-2008),字硕舜,又字石纯、石洵等,号硕翁、武夷山翁,福建诏安人,国画大家、美术教育家、闽籍书画名家主要代表及福州画院创始人之一。生前为福建省文史研究馆馆员、福建省国际文化经济交流中心理事、中国民主同盟盟员、海峡书画研究院顾问等。

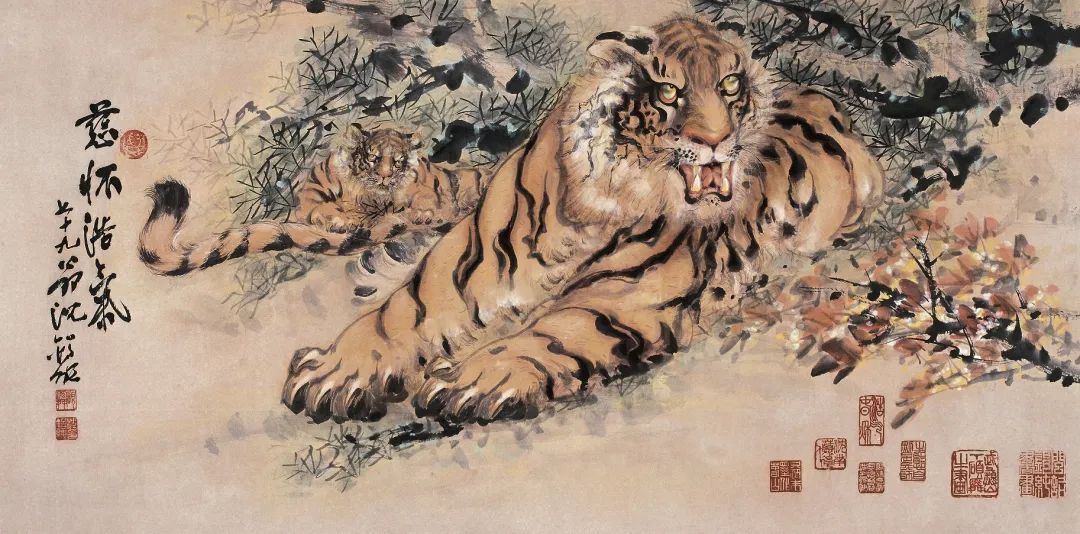

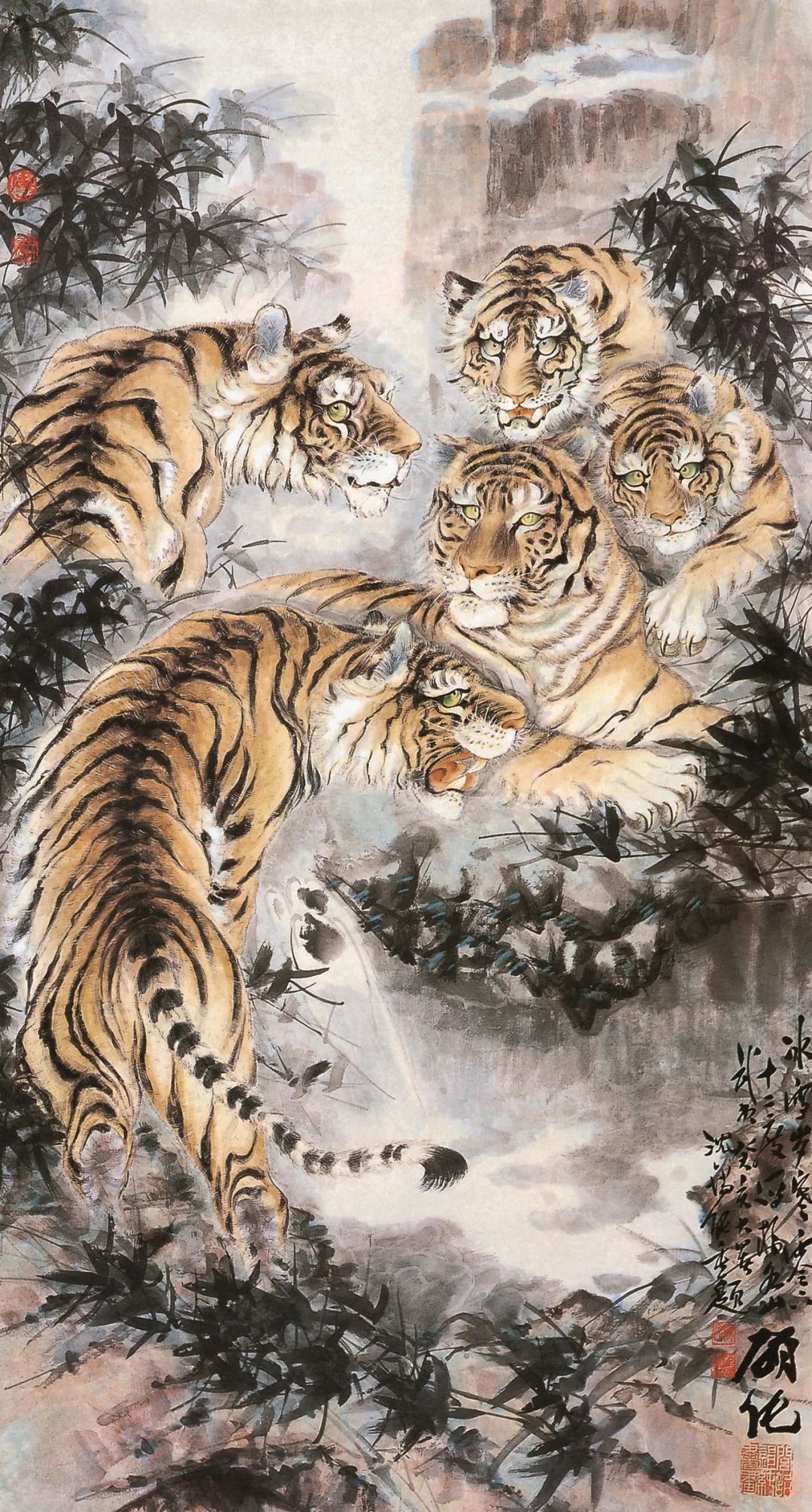

慈怀浩气 1989年作

沈锡纯一生对艺术的追求矢志不渝

在20世纪的中国美术史上,沈锡纯以其卓越的艺术成就和高尚的人格风范,成为了一座不可忽视的丰碑。他是“诏安画派”第四代宗师,一生对绘画艺术不懈追求,用丹青妙笔描绘大地,将艺术奉献给人民,留下了无数令人赞叹的作品和动人的故事。

1910年,沈锡纯出生于福建省诏安县城关四街东城村。诏安山青水秀,地灵人杰,文风炽盛,唐江南第一宰相钟绍京被贬怀恩县尉,始开诏安书画艺术之先河。历代书画名家辈出,明清主要有沈起津、徐登弟、康瑞、刘国玺、沈锦洲,鼎盛时期有谢琯樵、沈瑶池、汪志周、马兆麟、林嘉、沈镜湖、谢锡璋等。清道光年间出现“诏安画派”,书画之风盛行。沈锡纯从小耳濡目染,幼年时期接受了父亲对他的书法指导。11岁时,他拜谢锡璋为师,正式踏上绘画之路。三年的刻苦学习,为他打下了坚实的绘画基础。此后,他先后进入汕头美术专科学校、厦门美术专科学校学习,不断提升自己的艺术素养。1931年,沈锡纯考入上海新华艺术专科学校国画系,在这里,他得到了潘天寿、诸闻韵、黄宾虹、诸乐三、丰子恺、王个簃等诸多名师的悉心教导,绘画技艺得到了质的飞跃,也为他日后的艺术风格奠定了深厚的基础。

从上海新华艺术专科学校毕业后,沈锡纯开始了他的教学生涯,先后在漳浦、平和、诏安、饶平、福清、福州等地任教。在教学过程中,他不仅传授绘画技法,更注重培养学生对艺术的热爱和追求。他培养出了沈柔坚、韩柯、徐序行、董希源等众多优秀学生,这些学生后来都在艺术领域取得了显著的成就,成为了中国美术界的中坚力量。

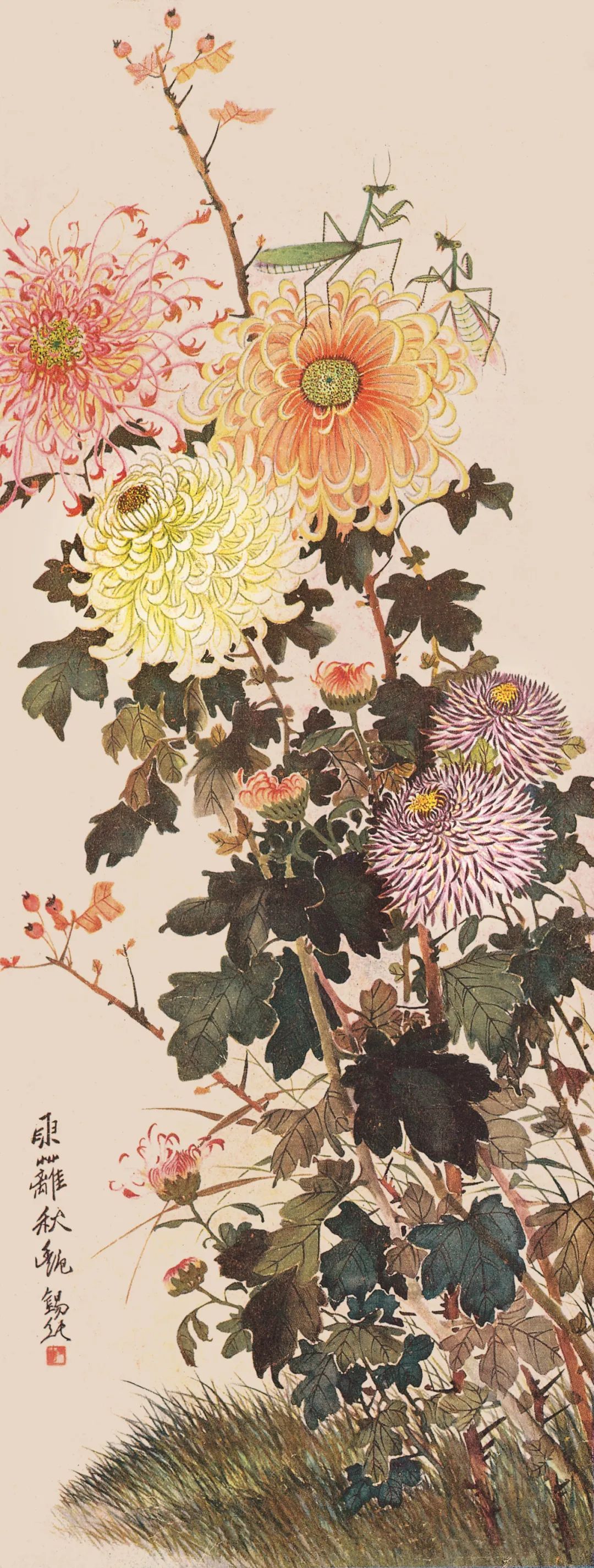

青年时代的沈锡纯,就在艺术上展现出了非凡的才华。他在上海、福州、厦门、汕头等地举办个人画展,作品受到广泛的关注和赞誉。1947年,他的画作《虎》《菊》入选《中国美术年鉴》《中国现代艺术家像传》,与齐白石、徐悲鸿、潘天寿、张大千等同载于册,这无疑是对他艺术成就的高度认可。

沈锡纯不仅是一位杰出的艺术家,更是一位爱国志士。在任教期间,他积极组织参加抗日宣传活动,用自己的画笔激发民众的抗日热情。他还曾冒着生命危险,营救抗日志士,因此遭到国民党的拘押长达八个月。在那段艰难的岁月里,他始终坚守着自己的信念,没有放弃对正义和自由的追求。

然而,沈锡纯的人生并非一帆风顺。在“文革”期间,他全家被下放到闽北山区崇安县(现武夷山市)星村公社红星大队劳动改造。尽管环境恶劣、条件艰苦,但他对绘画艺术的追求却矢志不移,自书对联“尽日逰山不倦,此怀与水同清”表达乐观好学的心境。武夷山的壮丽山水成为了他写生、创作的基地,他在这里创作了一批优秀的山水、花鸟画。他笔下的虎,栩栩如生,充满了生命力,被誉为“活虎”,成为了国内颇具影响力的画虎名家之一。在这段艰难的时光里,他以顽强的毅力和对艺术的热爱,坚持创作,用画笔记录下了生活的点滴和对大自然的感悟。

1982年,落实平反政策,沈锡纯被安排在福建省文联工作。他终于迎来了艺术创作的春天,更加专心致志地投入到艺术创作中。1979年,他与郑乃珖、潘主兰、沈觐寿、周哲文等创办福州画院,为福建现代美术事业发展做出了重要贡献。同年国庆,沈锡纯作为福建省唯一受邀画家应文化部邀请参加庆祝新中国成立30周年活动,在颐和园藻鉴堂与钱松嵒、关良、亚明等名家一同创作一个月,得到国家领导人接见和肯定。中秋佳节,他又与吴作人、李可染、华君武等 23位画坛巨擘在颐和园昆明湖赏月绘丹青,作品被人民大会堂、国家博物馆收藏或送国际友人,在国内外艺术界引起了强烈反响。

此后,沈锡纯的作品先后在美、英、德、奥地利、澳大利亚、日本、新加坡、印尼等国家展出,让世界领略到了中国画的独特魅力。1998年底,90岁高龄的沈锡纯应台湾沈春池文教基金会邀请,率团赴台湾台北举办“沈锡纯暨福建名家书画展”,展出100多幅作品。政界、商界、艺术界人士出席开幕式,画展风靡宝岛,进一步促进了两岸的文化交流。1999年,在中国美术馆举办“沈锡纯九秩画展”,吴冠中、沈鹏、廖静文等著名书画家亲临祝贺,一时轰动京城,再次证明了他在中国画坛的崇高地位。

沈锡纯先生一生对艺术追求不懈,在传承“诏安画派”的基础上,融海派、岭南画派之精髓,推陈出新,卓然自立。他所作花卉、草虫、走兽笔精墨妙,工写俱佳,洋洋大观。他的艺术成就不仅体现在作品的技艺和风格上,更体现在他对艺术的执着和对生活的热爱上。他无论身处顺境还是逆境,始终坚定不渝地将艺术服务大众,以“吃菜根淡中有味,守国法梦里无惊”作为家训,教导子孙崇法尚德,明理守仪。时任福建省委书记项南同志亲笔题词赞誉“丹青绘大地,一生为人民”,这正是对他一生的最好写照。

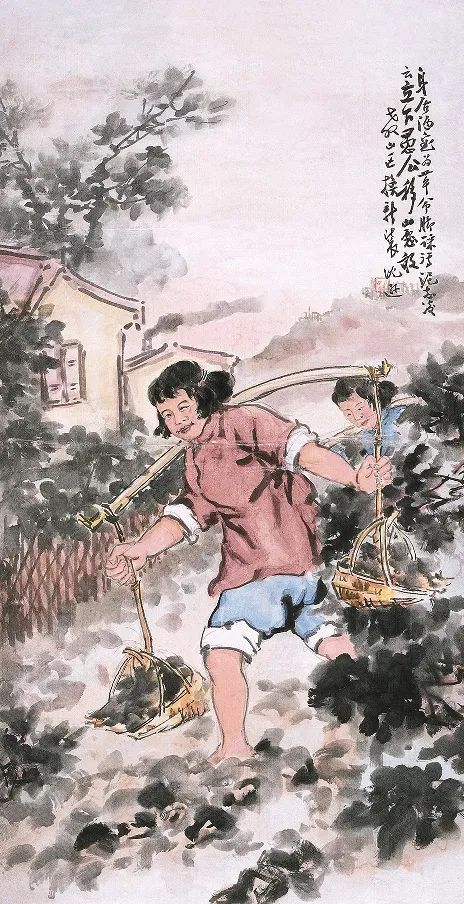

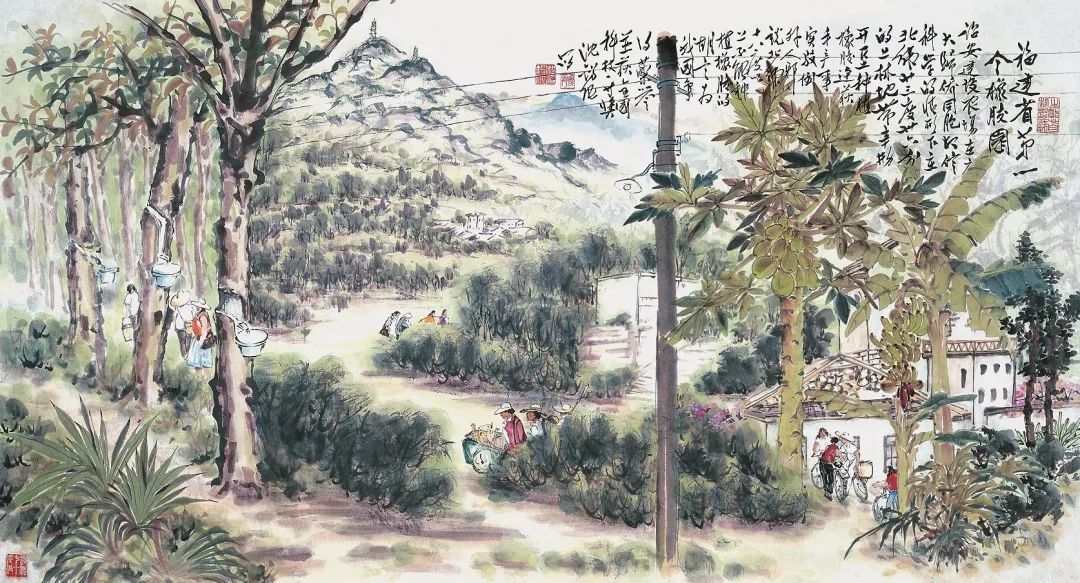

敢教山区换新装 1970年作

沈锡纯的艺术成就及名家评价

(一)

艺术根脉与风格体系

博采众长的画派融合

沈锡纯的绘画艺术根植于传统画派的深厚土壤,又在时代语境中形成独特面貌。早年研习“诏安画派”的笔墨精髓,后入上海新华艺专,师从潘天寿、汪亚尘等名家,吸纳海派“师法自然、雅俗共赏”的创作理念,同时受岭南画派“折衷中西”思想影响,形成“工写兼济、赋色新雅”的艺术体系。其作品既保留沈周、恽南田等文人画的笔墨韵味,又融入民间艺术的生动意趣,如《西湖菊展》中野生与园植菊花的混搭、多色交融的草虫工笔,展现出“传统笔墨为骨,时代审美为魂”的融合智慧。

五虎图 1974年作(1983年重题)

(二)

题材开拓与精神表达

从自然物象到生命哲思

画虎巨擘的王者气象

作为“虎王”,沈锡纯的虎作代表其最高艺术成就。他宗承张善孖海派画虎技法,却以“写生入魂”突破程式——曾于闽西山区冒死观察野虎动态,将传统工笔技法与写实造型结合,笔下老虎“皮骨血肉兼具,气韵神魄共生”:工笔虎斑纹屈曲灵动,毛色细若丝缕,头颈精雕细刻中透出“王气盎然”;70岁后写意虎则大笔泼墨,以“气”取势,如《啸震山谷》中虎的动态与墨色张力,既得传统画虎“威而不凶”的含蓄,又赋予现代审美中的力量感。他常言“画虎画皮难画骨”,其虎作不仅是形态的逼真,更通过“涉水行山”“临风远瞩”的场景构图,传递出“猛志常在”的人格隐喻与民族精神。

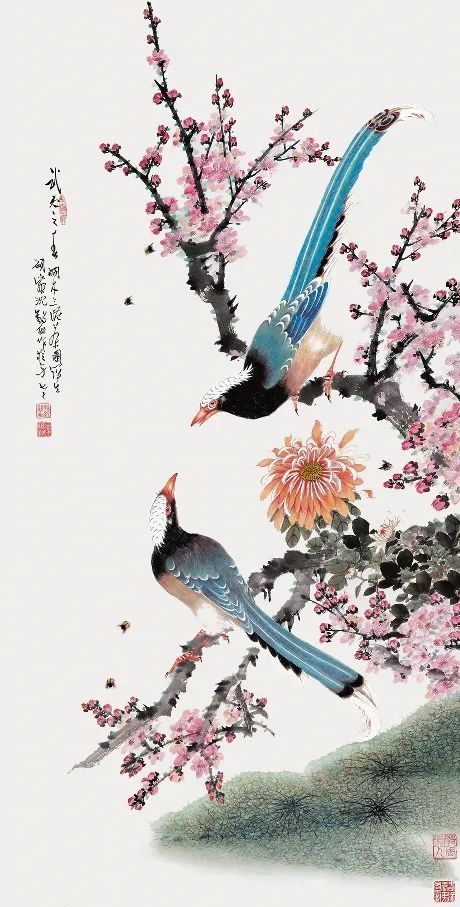

花鸟世界的生命诗学

其花鸟画题材之广堪称“百科全书”:从麻雀、燕子等寻常飞禽到武夷珍禽“岩鸡”(《武夷之春》),从傲霜秋菊(《寒英晚节香》)到西湖繁花,均以“写生为基,寓意为核”。如武夷珍禽的发现与创作,通过细致观察将当地“岩鸡”的翠绿斑斓色彩提炼为艺术符号,填补了画史对闽地珍稀禽鸟的表现空白;《水清鱼肥》以工笔写跃鱼瞬间,红鳞碧藻间透出生活情趣,暗合“艺事如鱼得水”的人生哲思。其菊花题材更具人格象征,“一生如菊傲霜”的自喻,在《寒英晚节香》的题画诗中与画面西风、玉蕊形成互文,将文人画的借物抒情推向新境。

走兽与山水的意境营造

走兽类作品中,“八骏图”以快节奏笔墨展现生机,雄狮图则“雄霸天下,气壮山河”,工笔与写意的转换皆服务于“气韵”表达;山水创作虽非主项,但其下放武夷期间“搜尽奇峰打草稿”,《武夷之春》的背景山水以淡墨写意烘托主体,体现“以山水养花鸟”的构图智慧,使物象与环境形成气韵贯通的整体。

武夷之春 1980年作

(三)

艺术创新与时代突破

传统笔墨的现代转译

工写兼济的艺术突破

沈锡纯打破工笔与写意的界限,擅长“兼工带写”的复合技法:主体物象(如虎、鸟)以工笔细描,背景则以写意泼墨烘托,如《寒》中瑟缩的群鸟用工笔刻画神态,狂风以大笔扫出,形成“工不板滞,写不荒率”的对比张力。70岁后更将大写意技法融入动物画,如写意虎的“以气取形”,突破传统工笔虎的拘谨,为画虎题材注入现代审美活力。

色彩体系的革新

他在传统“随类赋彩”基础上,吸收西画色彩理论与岭南画派“撞水撞粉”技法,形成“鲜丽典雅”的用色风格。《西湖菊展》中绯红、橙紫、粉白等多色菊花的穿插,《武夷之春》中禽鸟羽毛的翠绿与斑斓,既符合自然物象的真实色彩,又通过色彩的冷暖对比强化画面层次,使传统工笔画的色彩从“雅致”走向“绚烂而不失韵”。

构图与意境的现代性探索

其作品构图常突破传统花鸟的折枝模式,融入山水场景或生活场景,如《水清鱼肥》以武夷山水为背景,《西湖菊展》以花架、地锦构建空间纵深,使花鸟画兼具“咫尺千里”的意境。在特殊历史时期(如下放武夷),他更以“斗室画大画”的创作状态(如在12平方米斗室以床板为画案),将生存困境转化为艺术张力,《寒》中借众鸟抗寒的意象暗喻民族精神,体现“以画言志”的知识分子担当。

福建省第一个橡胶园 1983年作

(四)

画史地位与传承影响

从地域名家到文化标杆

作为20世纪福建画坛的领军人物,沈锡纯的艺术实践兼具“传承者”与“革新者”双重身份:他上承海派、“诏安画派”传统,下启福建现代花鸟画的发展,其学生董希源等将“重写生、富寓意”的创作理念延续至当代;《武夷之春》被中国国家画院典藏、1979年赴京为人民大会堂作画等经历,标志着其艺术从地域风格升华为国家文化符号。更重要的是,他将“画品即人品”的理念融入创作,如“文革”期间坚持写生的《水清鱼肥》、以菊自喻的人生坚守,使绘画成为人格精神的外化,为传统艺术在现代转型中提供了“技道合一”的典范。

沈锡纯的绘画艺术,以“根植传统的创新、师法自然的真诚、借物言志的深刻”,在20世纪中国美术史上留下独特印记——他笔下的虎啸、菊韵、禽鸣,不仅是物象的再现,更是一个时代知识分子以笔墨坚守文化品格的生命见证。

江上春晓 1983年作

中国美术家协会主席范迪安题词

墨香润德、家风传馨

锡纯家风家教的精神丰碑

家风,是一个家族传承的精神血脉;家教,是润泽心灵的无声春雨。在岁月的长河中,沈锡纯先生以其高尚的品格、坚定的信念和独特的教育方式,为家族树立起一座熠熠生辉的精神丰碑。他的家风家教,不仅滋养着家族的代代后人,更在社会的土壤中播撒下美德的种子,绽放出璀璨的光芒。

沈锡纯先生的一生,是爱国精神的生动写照。抗日战争时期,面对民族危难,他毅然挺身而出,组织师生投身抗日活动,不顾个人安危营救受害同志,即便遭受国民党拘押,也从未动摇过心中的爱国信念。这份炽热的家国情怀,如同永不熄灭的明灯,照亮了家族前行的道路。在他的言传身教下,爱国爱家的种子深深扎根于每个子女的心中。每一位在不同岗位执着求索、默默奉献的子孙后代,都将个人与国家的命运紧密相连,用实际行动诠释着对祖国的忠诚与热爱。这种爱国精神的传承,让家族与国家同呼吸、共命运,成为了时代发展的坚定推动者。

对绘画艺术的执着追求,是沈锡纯先生展现出的另一可贵品质。即便在被划为右派、遭受不公正待遇,甚至被下放到武夷山区劳动改造的艰难岁月里,他也始终坚守艺术初心,从未放下手中的画笔。这种对理想的执着与坚持,传递给子女的是面对困境不屈不挠的勇气和对事业的专注与热爱。他用自己的经历告诉孩子们,无论遭遇多少挫折,都要坚守内心的热爱,永不言弃。这种精神力量,激励着后人在各自的领域中不断追求卓越,勇于克服困难,为实现人生价值而不懈努力。

沈锡纯先生为人正直、刚正不阿、是非分明,在教育子女时,更是以身作则、言传身教。全家下放到条件艰苦的武夷山区时,他毫无怨言,与家人同甘共苦,还手书“吃菜根淡中有味,守国法梦里无惊”悬挂家中,时刻警示家人遵纪守法。这简短而深刻的话语,蕴含着他对生活的态度和对道德法律的敬畏,成为了其家族的家训。在“慈、严、教、带”的教育方式下,子女们不仅成长为品行端正、遵纪守法的公民,更懂得了在平凡生活中坚守底线、追求高尚的道理。这种良好的品德教育,让家族在社会中赢得了尊重与赞誉,也为社会的和谐稳定贡献了力量。

沈锡纯先生的家风家教,影响力远远超出了家族的范畴。2016年,沈锡纯后人遵照其遗愿将祖宅捐赠漳州画院,作为“厦门大学诏安画派研究中心创作实践基地”“漳州画院诏安画派创作研究基地”及“沈锡纯沈冰山纪念馆”,同年,北京市锡纯艺术教育公益基金会和诏安县教育局签署协议,决定捐赠100万元用于设立“锡纯奖学金”,专项用于奖励、资助考上高等艺术院校或艺术专业的学生,传承薪火。他的言传身教,使失明的弟弟沈冰山突破视觉障碍,以触觉和心灵感知作画,最终成为具有独特艺术语言的盲人画家。沈冰山心怀大爱,多次捐画捐款给全国残联和灾区,将温暖与希望传递给更多人;他的学生董希源身为全国政协委员,用画笔为人民大会堂添彩,沿着红军路创作,大力宣传红军长征精神,以艺术的力量弘扬正能量。诏安县原美协主席沈鸿升青年时期受沈老亲传画艺,其画虎在漳州、诏安也有响当当的名气。

诏安县书画艺术氛围浓厚,书画协会、书画收藏学会、培训机构及画廊等机构数量众多,各类文化活动常年不断。当地普遍认同“家中无书画乃俗气,人勿读书腹中空”的理念,研习书画成为许多文化人士的日常习惯。据统计,全县有中书协会员27人、中美协会员26人、省书协会员149人、省美协会员132人,市县两级书协美协会员数量可观。这一文化现象的形成,与“诏安画派”长期以来的艺术传承密不可分,其影响力渗透到社会各个层面,为当地文化发展注入了持久活力。

在当今社会,家风家教的重要性愈发凸显。沈锡纯先生的家风家教,为我们树立了优秀的典范。它告诉我们,良好的家风是家族兴旺的根基,是个人成长的沃土;优秀的家教是道德传承的纽带,是社会进步的基石。我们应当学习和传承沈锡纯先生的家风家教精神,让爱国情怀、执着追求、正直品格在家庭中代代相传,让这些美好的品质在社会的各个角落绽放光彩,共同营造一个充满正能量、和谐美好的社会环境,共同建设画意诗情的温馨家园。

参考:《慈怀浩气:国画大家沈锡纯纪念文集》

四条屏·春、夏、秋、冬

(1937年上海古今名画出版社出版)