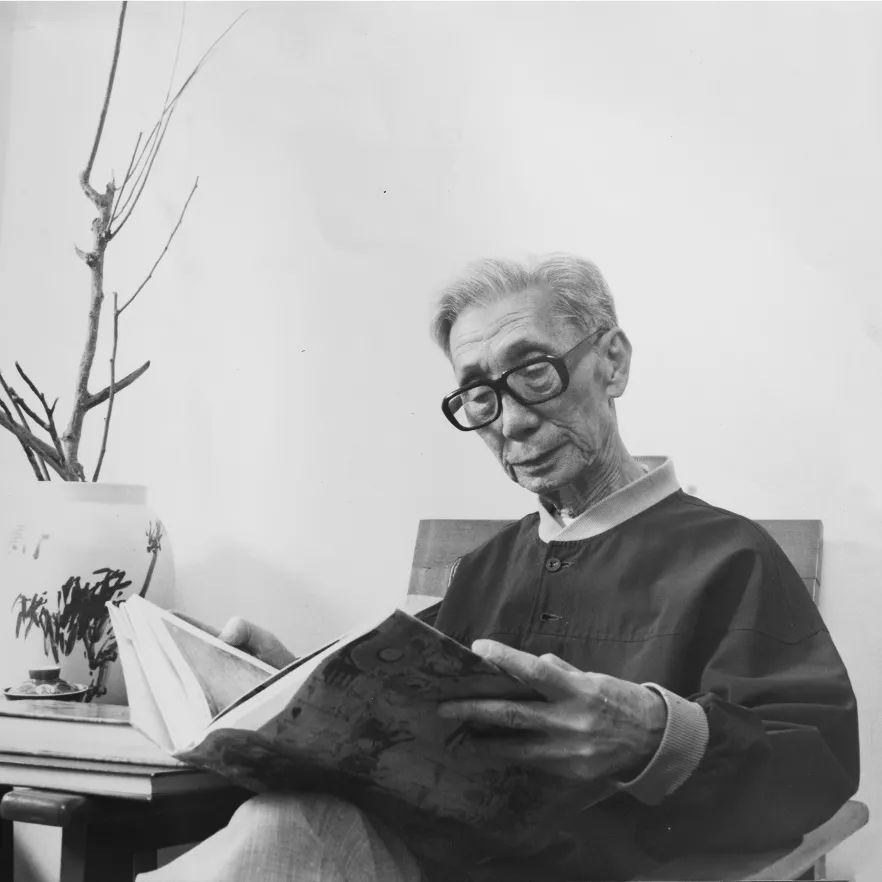

【现当代诏安书画名家】“沈鸡”一鸣惊天下——国画大师沈耀初的艺术人生

2025-08-09 来源:钟良成(整理) 责任编辑:沈子川

在中国近现代画坛的星空中,沈耀初是一颗历经磨难却愈发璀璨的星辰。他以一生的执着与坚守,在传统与创新的艺术长河中劈波斩浪,最终成为继徐渭、八大山人、石涛、扬州八怪、吴昌硕、齐白石、潘天寿之后,公认的又一位国画大师。沈耀初的鸡,与齐白石的虾,徐悲鸿的马,李可染的牛,李苦禅的鹰,黄胄的驴,都成为艺术的符号。这位从福建诏安乡村走出的画家,用笔墨书写了一部关于热爱、苦难、创新与归乡的传奇,他笔下的雄鸡不仅是艺术符号,更是他精神的化身——在沉寂中蓄力,终以一声啼鸣震撼天下。

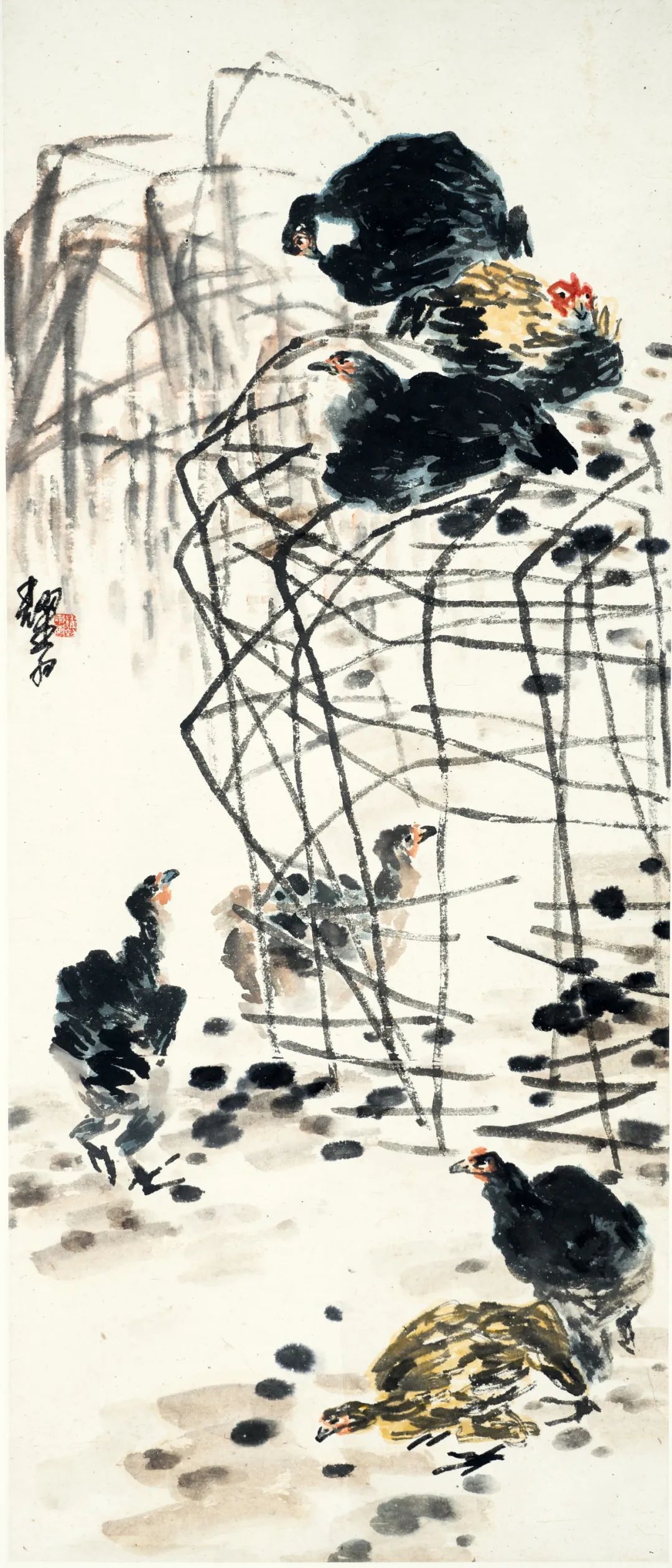

晨鸡

沈耀初

沈耀初(1907-1990)福建省诏安县士渡村人。自号士渡人,古稀后改士渡叟。1948年旅居台湾,寄情画事。1974年获台湾画学会最高荣誉——金爵奖。70年代末与张大千等一起被评选为“台湾十大美术家”。1989年被英国剑桥大学编入《世界名人录》。1990年携带多年积攒的书画作品和资金回家乡诏安县兴建沈耀初美术馆,2002年加入中国书画名家名人馆联会,是福建省唯一入选全国二十五家名家名人馆成员馆。

一、为绘画而生的独行者

1907年,沈耀初出生于福建省诏安县城南仕渡村的一户贫苦农家里。自唐代以降,这里的笔墨飘香,书画氛围浓厚。明清时期更是孕育出独树一帜的"诏安画派",八大的孤高、石涛的奇崛、吴昌硕的厚重、任伯年的灵动,早已化作流淌在这片土地上的艺术基因。生于斯长于斯的沈耀初,自幼便被这股无形的力量所感染。

童年的沈耀初,最常做的事便是牵着牛绳游荡在田埂上。当同伴们追逐嬉闹时,他总爱蹲在河边,拾起一根枯树枝,以沙地为纸,一遍遍勾勒着与他朝夕相伴的鸡鸭鹅牛。那些动物的姿态在他笔下渐渐有了灵气:公鸡振翅时的张力,母鸭护雏时的温柔,老牛反刍时的沉稳,都被他用稚嫩却执着的线条捕捉下来。有一次,邻村画家沈镜湖路过田埂,见这孩子对着一群鸡凝神作画,地上的沙画竟颇有章法,不禁驻足良久。"你这娃娃,倒是块画画的料。"沈镜湖的一句话,如同一束光,照亮了沈耀初懵懂的艺术之路。从此,他成了沈镜湖的关门弟子,在恩师的指导下,开始系统学习笔墨技法,从《芥子园画谱》到历代名家真迹,他如饥似渴地汲取着传统艺术的养分。

为了追寻更高的艺术境界,青年沈耀初背起行囊,辗转于厦门、汕头等地,寻访名师。他深知,艺术之路不能囿于乡野,必须在更广阔的天地中锤炼。1928年,他考入汕头艺术师范,有幸得到莫大元、陈文希等名师的悉心指导。莫大元擅长花鸟,笔法灵动而不失厚重;陈文希则注重写生,强调"师法自然"。两位老师的教诲,让沈耀初明白了"传统不是枷锁,自然才是源泉"的道理。为了弥补文学功底的不足,他又先后转学漳州美专和汕头中文专业,在诗词歌赋中涵养气韵——他深知,真正的国画大师,绝非只会"涂涂画画"的匠人,更应是兼具笔墨功夫与人文精神的文人。

毕业后回到诏安执教的岁月,是沈耀初艺术风格的形成期。乡村的生活虽清贫,却为他提供了取之不尽的创作素材。清晨的鸡舍、黄昏的牛栏、雨后的荷塘、风中的稻浪,都成了他写生的对象。他常常带着画板蹲在田埂上,一画就是一整天,直到暮色模糊了笔墨。1931年,诏安全县书画展上,沈耀初的一幅巨幅花鸟画惊艳了全场:画面中,苍劲的古松之下,几只禽鸟神态各异,或啄食,或远眺,笔墨浓淡相宜,既有传统文人画的雅致,又透着一股乡野的生机与力量。评委们惊叹于这个年轻画家的笔力——他笔下的花鸟,不是对古人的简单模仿,而是注入了自己对生活的理解,这种"不做古之今人"的创新意识,在当时的诏安画坛堪称独树一帜。

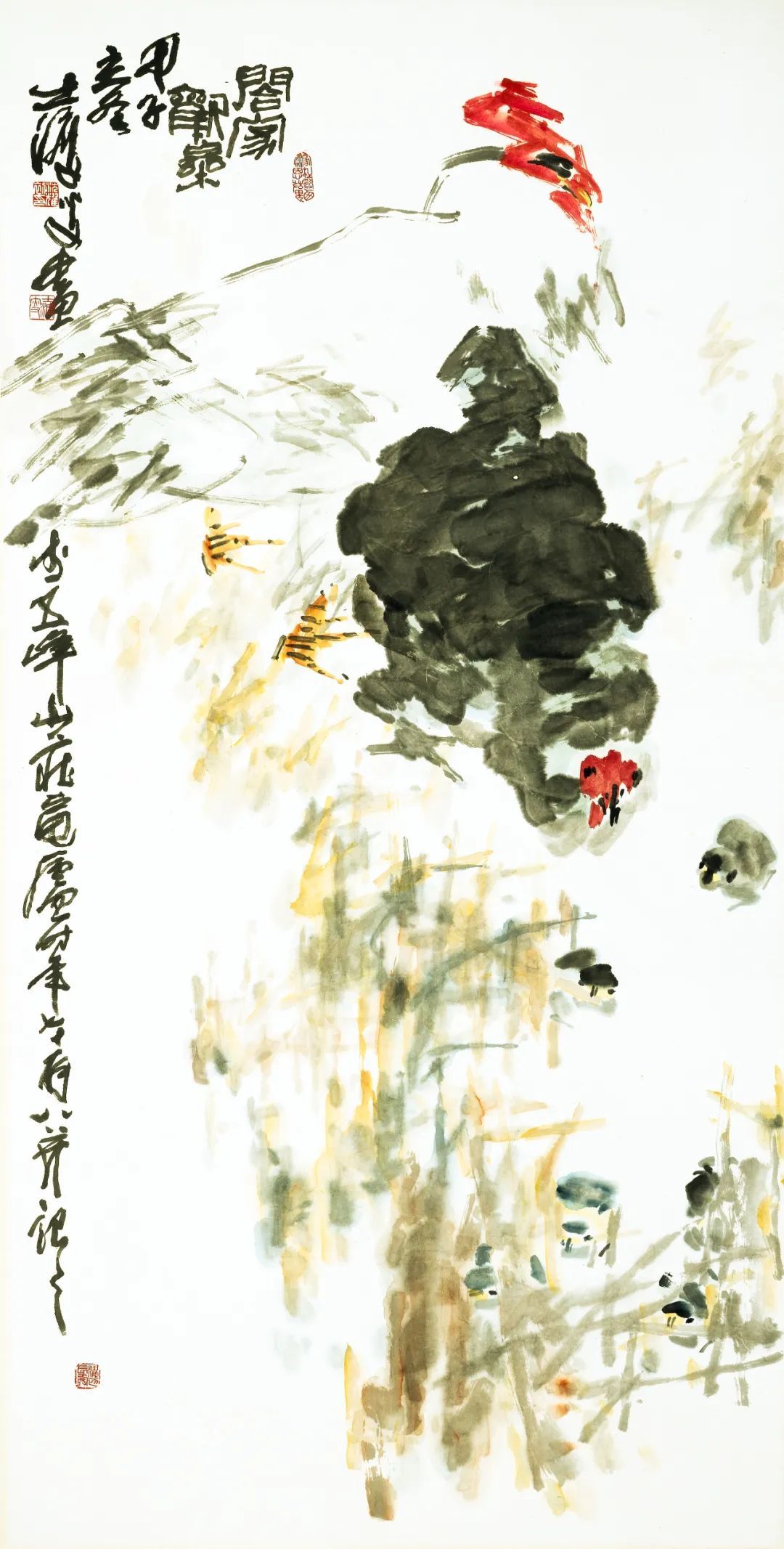

在诏安,沈耀初因画鸡闻名,得了个"沈鸡"的雅号。他画的鸡,从不刻意追求形似,而重在传情。有一次,他画了一只昂首挺胸的公鸡,题字"不平则鸣",寥寥四字,既写出了鸡的本性,更暗含了他对世道不公的愤懑。这幅画传到校长手中,被视作"心怀不满"的隐喻,沈耀初因此得罪了校方。但他毫不妥协:"画画若不能言志,与匠人何异?"这种宁折不弯的文人风骨,贯穿了他的一生。

1941年,沈耀初与沈汉桢、沈锡纯共同创办"燕石画社",旨在打破诏安画坛的门户之见,推动绘画艺术的交流与创新。画社成立那天,他在致辞中说:"艺术如流水,唯有汇百家之长,方能成江河之势。"在他的带动下,燕石画社聚集了一批青年画家,他们定期切磋技艺,临摹名家作品,更深入乡野写生,让诏安画派在传统的基础上焕发出新的活力。

1948年,沈耀初应邀赴厦门举办个人画展。展厅里,他的作品再次引起轰动,尤其是那些以鸡为题材的画作,被观者赞为"形神兼备,气韵生动"。画展期间,他与几位台湾画界友人闲聊,得知台湾农业技术先进,便动了为家乡购置农具的念头。他计划从厦门东渡赴台,一边考察农场,一边与台湾画界交流。然而,谁也未曾料到,时局的突变让这次短暂的出行,竟成了长达四十余年的隔海相望。当他在台湾登岸后不久,两岸便被隔绝,归乡之路戛然而止。这位为艺术而生的独行者,从此开始了在异乡的漂泊。

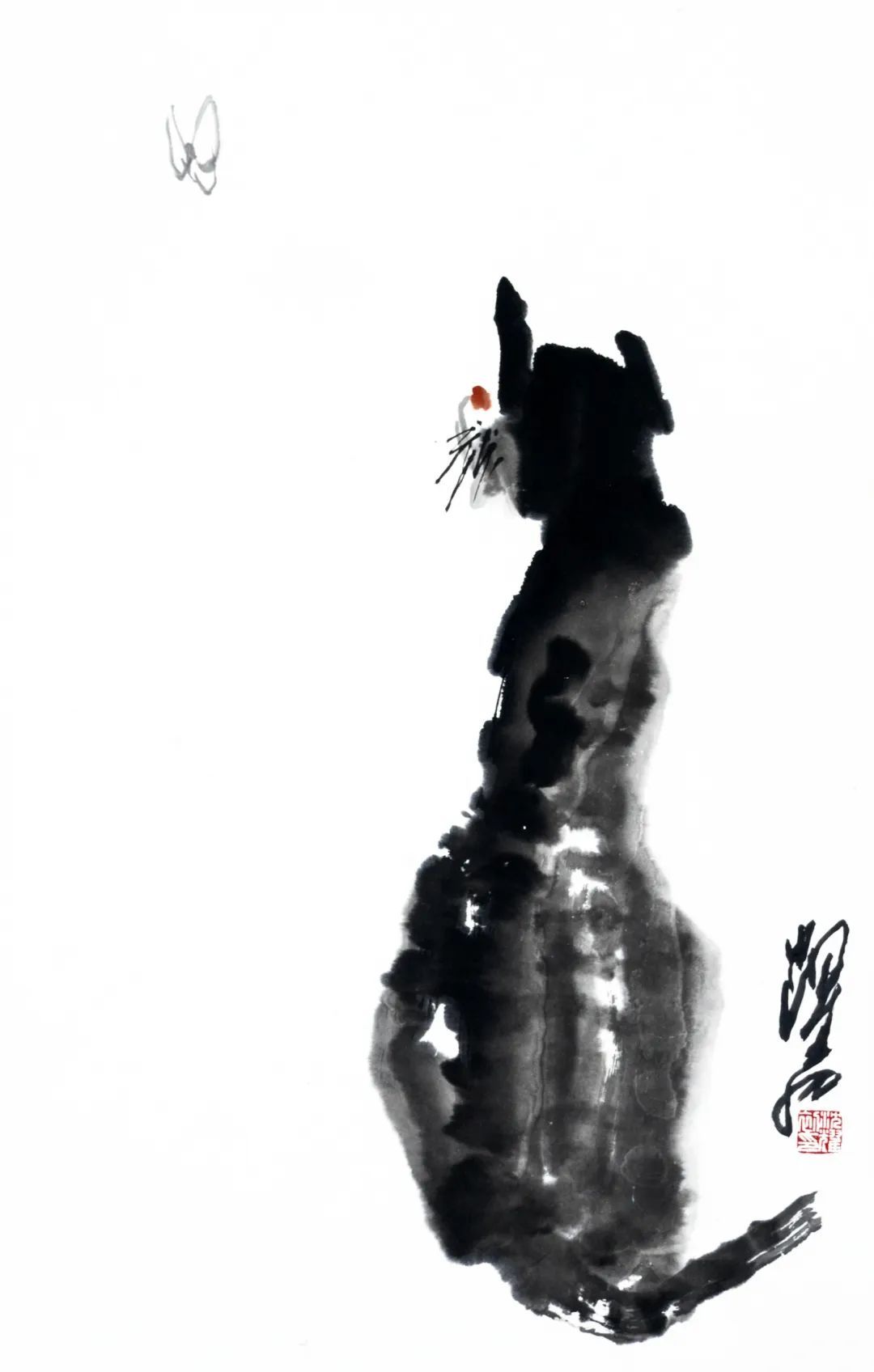

戏蝶图 合家欢乐

二、沈耀初笔墨坚守的苦乐观

"半个世纪以上的岁月,竟在涂涂染染、轻轻朽松之中渡过,而乐此不疲,从未有放弃秃笔之念,谓余不乐,谁信之?然则几十年来,离乡背井浪迹天涯,至今形影相吊老病交侵,谓余不苦,又其信之。余之苦乐都在追求绘画艺术之中。"沈耀初晚年的这段自述,道尽了他一生的境遇。苦难与快乐,如同他画笔中的浓墨与淡彩,交织成他独特的艺术人生。

初到台湾的日子,是沈耀初人生中最黑暗的时期。他寄居在老乡家中,狭窄的房间里,除了一张床,便是堆满画作的角落。为了生计,他在一所乡村学校谋得教职,薪水微薄,仅够糊口。他性子耿直,不善逢迎,看到校方克扣学生经费,便直言不讳地批评,结果得罪了校长,没过多久就被辞退。此后,他又换了几所学校,却总因不愿同流合污而屡屡碰壁。

最艰难时,他身无分文,连栖身之所都没有。夜晚睡在公园的长椅上,寒风吹透衣衫,他便裹紧画稿取暖;白天饿了,就用仅剩的钱买个馒头,分作两顿吃。有一次,他走投无路,索性剃了光头,想去寺庙出家,却因"尘缘未了"被拒之门外。站在寺庙的台阶下,望着灰蒙蒙的天空,他第一次有了"一走了之"的念头。但当手摸到怀中揣着的半截秃笔时,他又犹豫了——这杆笔,陪他走过了诏安的田埂,见证了画社的热闹,承载了他毕生的追求,怎能就此放弃?绘画这一盛强如火炬不熄的意念,支撑他求生求艺的欲望,而且立志要画出新的风貌和更高的境界。

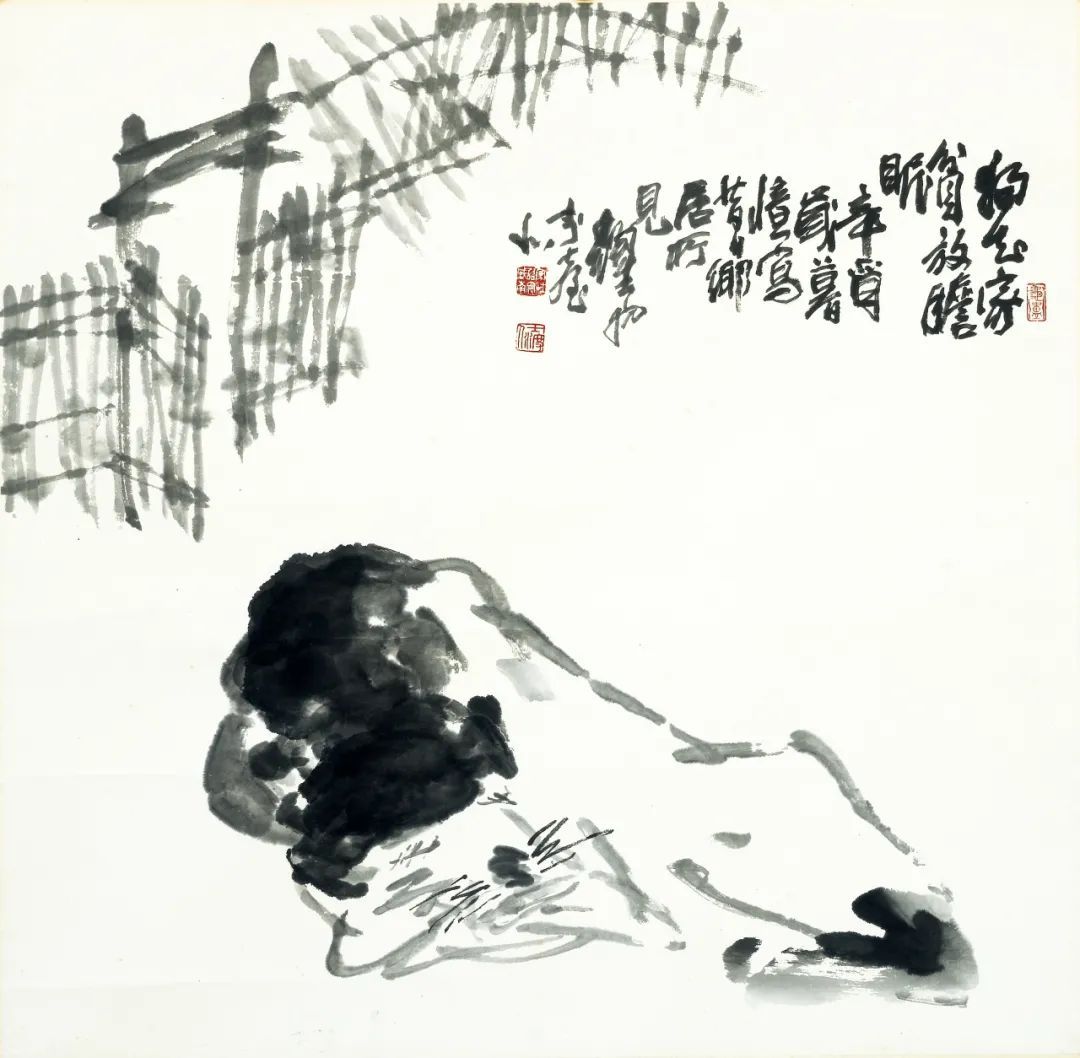

后来,在朋友的帮助下,沈耀初搬到台北郊区的一个农场,住进了三间破旧的草屋。草屋漏雨,他便在屋顶铺一层塑料布;夜晚寒冷,他就裹着棉被作画。农场主同情他,让他帮忙照看鸡群,换些口粮。于是,在台湾的乡野间,人们常常看到一个身影:白天喂鸡、挑水,夜晚便在昏黄的油灯下,铺开宣纸,用冻得僵硬的手挥毫泼墨。鸡群成了他最好的模特,他观察它们打斗、休憩、啄食,笔下的鸡渐渐有了新的意境——不再是单纯的家禽,而是带着一种孤高、坚韧的精神,仿佛是他自己的写照。

在草屋中,沈耀初写下了许多画论,其中一句尤为动人:"苦非苦,乐非乐,唯在笔墨间得自在。"他将生活的苦难化作创作的动力,在传统与创新的夹缝中艰难探索。他临摹八大的简笔,却不学其冷寂;借鉴吴昌硕的厚重,却不循其程式。他提出"拙、重、厚、迟"的笔法追求:"拙者,不刻意求巧;重者,力透纸背;厚者,墨色有层次;迟者,笔缓而意深。"这种风格的形成,与他颠沛的人生经历息息相关——唯有历经苦难,方能体会"拙"中的真,"重"中的沉,"厚"中的丰,"迟"中的稳。

有一次,他画了一幅《孤鸡图》:一只鸡独自站在岩石上,背景是苍茫的暮色,笔墨极简,却透着一股不屈的生命力。他在画跋中写道:"吾与鸡,同为异乡客,然鸡有振翅之力,吾有笔墨之锋。"这既是对鸡的赞美,更是对自己的勉励。在那些苦难的日子里,绘画成了他唯一的精神支柱,苦与乐,都在笔墨的晕染中消融、转化,最终沉淀为他艺术中最动人的力量。

狗知家贫放胆眠

三、从"沈鸡"到国画大师的蜕变

1972年,台湾历史博物馆举办了一场特殊的画展。展厅里,一幅幅花鸟、山水作品吸引了观者的目光:笔法看似笨拙,却暗藏筋骨;墨色看似厚重,却层次分明;题材多为鸡、鸭、蔬果等寻常之物,却透着一股凛然的文人正气。画展的主人,正是沈耀初。这场由艺术评论家姚梦谷极力推荐的展览,让沉寂多年的沈耀初一举成名。

姚梦谷第一次看到沈耀初的画时,便被深深震撼:"此翁笔下,有八大之魂,却无八大之冷;有白石之趣,更有白石所无之沉郁。"他主动找到沈耀初,提出要为他办展。沈耀初起初犹豫,觉得自己不过是个“乡野画师”,姚梦谷却坚持:“好的艺术,不该被埋没在草屋中。”展览当天,台湾画界的名流几乎悉数到场,张大千的弟子看到《百鸡图》时,不禁感叹:"观此画,方知什么是‘画鸡入骨’。"人们在他的作品中,看到了传统文人画的精神传承,更看到了一种属于时代的创新——那是历经苦难后的通透,是漂泊半生后的坚守,是融于笔墨中的生命力量。

展览大获成功,沈耀初的名字迅速传遍台湾画界。1974年,他被台湾画学会授予最高荣誉——金爵奖,颁奖词中写道:"其画,承千年文脉,开一代新风,以笔墨写心性,以草木寄情怀,实为当代文人画之典范。"此后,他又与张大千、溥心畲等并列"台湾现代十大美术家",那个曾经在草屋中喂鸡作画的老者,终于以艺术的力量,赢得了世人的尊重。

真正让沈耀初"一鸣惊天下"的,是他此后的国际巡展。1973年起,他先后在香港、荷兰、比利时、奥地利、西德、西班牙、瑞典、意大利、美国、韩国、菲律宾、日本、新加坡等国家和地区举办画展,所到之处,无不引起轰动。在纽约的展览上,西方艺术评论家看到他笔下的鸡,虽不解“不平则鸣”的文化内涵,却能感受到画面中蓬勃的生命力,称其为“东方的表现主义”;在东京,日本画界惊叹于他对水墨的运用,认为"其墨色层次,可比西方油画的色彩"。

在西班牙马德里的画展上,一位老人站在《归雁图》前久久不愿离去。那幅画中,几只大雁正穿越云层,飞向远方,笔墨苍茫,却透着一股强烈的归乡之情。老人拉着沈耀初的手,用生硬的中文说:"我也是中国人,看你的画,想家。"那一刻,沈耀初眼眶湿润——艺术没有国界,它能跨越语言的障碍,传递最朴素的情感。他意识到,自己的画笔不仅是个人的表达,更是文化的桥梁,是漂泊者对故土的遥望。

国际声誉日隆,但沈耀初始终保持着清醒。有人劝他迎合西方审美,他却摇摇头:"我是中国画家,笔墨里要有中国的骨头。"他坚持用传统的宣纸、毛笔、墨锭创作,哪怕在物资匮乏的年代,也要托人从香港带回正宗的徽墨。他说:"墨有灵性,你对它诚,它便对你真。"这种对传统的敬畏与创新的执着,让他的艺术始终扎根于中华文化的沃土,却又能开出属于自己的花朵。

笼鸡

四、落叶归根笔墨返故乡

1989年,已是82岁高龄的沈耀初躺在台北的医院里,疾病的折磨让他日渐衰弱,但心中的归乡之念却愈发强烈。他常常对着窗外的天空发呆,喃喃自语:"诏安的荔枝该熟了吧?燕石画社的后生们,还在画画吗?"四十余年的漂泊,他从未忘记故乡的一草一木,那片孕育了他艺术生命的土地,始终是他魂牵梦萦的归宿。

1990年6月15日,一架飞机降落在厦门高崎机场。当沈耀初拄着拐杖,踏上阔别四十余年的故土时,这位一生刚强的老人,竟忍不住老泪纵横。从厦门到诏安,一路的风景既熟悉又陌生,田埂还是那样的田埂,只是当年的孩童已变成白发老者。回到仕渡村,他第一件事便是走到村口的老榕树下——小时候,他常在这里用树枝画鸡,如今,老树依旧枝繁叶茂,仿佛在等他归来。

回到诏安后,沈耀初做的第一件事,便是筹建美术馆。他将自己一生创作的300余幅精品画作,以及收藏的历代名家画册、自己的画论手稿,悉数捐出,希望能为故乡留下一座艺术宝库。"我这一生,没什么财富,唯有这些画。它们生在诏安,也该落叶归根。"1991年,沈耀初美术馆在诏安落成,青瓦白墙,透着闽南建筑的古朴,馆内的每一幅画,都诉说着一个游子对艺术的执着与对故乡的深情。

1990年10月24日,沈耀初在诏安安详离世。临终前,他嘱咐家人,"我生长在乡村土地里,画了一辈子土地上的东西,死了,也要回到土里去。"

如今,沈耀初美术馆已成为诏安的文化地标,每年都有无数人前来瞻仰他的画作。在《雄鸡图》前,观者总能感受到那股"一鸣惊天下"的气势——那不仅是公鸡的啼鸣,更是一个艺术家在苦难中坚守的呐喊,是中华文化在传承中创新的宣言。他的一生,如同一支饱经风霜的毛笔,在命运的宣纸上,以苦为墨,以乐为锋,最终写下了属于自己的传奇。

归雁

从乡野间的沙地画鸡,到国际画坛的笔墨惊世;从草屋中的孤苦坚守,到美术馆里的薪火相传,沈耀初用一生诠释了什么是真正的文人精神——不为名利所惑,不为苦难所屈,以笔墨为舟,在艺术的长河中,载着传统的根,向着创新的岸,一往无前。他笔下的雄鸡,早已超越了艺术的范畴,成为一种象征:无论身处何种困境,总要昂首挺胸,发出属于自己的声音,这声音,终将穿越时空,震撼天下。