红星乡北蔗村位于海拔千米的乌山上,周围山峦重叠,丛崖险峻,是开展游击战争的好地方。今天的《红色记忆》专栏,带您走进革命基点村——红星乡北蔗村,追忆乌山上艰苦的三年游击战争。中央红军长征前后,潮澄饶红三大队、闽南红三团、闽西红九团部分武装先后进入诏安与饶和埔诏游击队,协同作战,转战闽粤边境,开辟了大片的红色区域,使饶和埔诏革命力量得到恢复和发展。

红星乡北蔗村位于海拔千米的乌山上,周围山峦重叠,丛崖险峻,是开展游击战争的好地方。今天的《红色记忆》专栏,带您走进革命基点村——红星乡北蔗村,追忆乌山上艰苦的三年游击战争。中央红军长征前后,潮澄饶红三大队、闽南红三团、闽西红九团部分武装先后进入诏安与饶和埔诏游击队,协同作战,转战闽粤边境,开辟了大片的红色区域,使饶和埔诏革命力量得到恢复和发展。

1934年4月23日,饶和埔诏县委游击队、当地赤卫队联合潮澄饶红军共400余人分三路围攻扼据闽粤边界要塞的黄牛山,端掉当地以沈之光为首的反动会道门组织,从而打通了闽粤边游击走廊,创立了以八仙山为主的诏饶边革命根据地,而后转战乌山的北蔗、水晶坪一带。

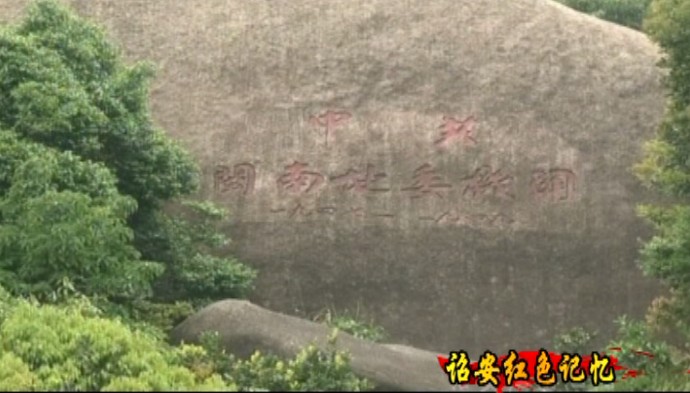

1935年秋,饶和埔诏县委与潮澄饶红三大队和卢胜带领的闽南红三团一个精干武装排先后入诏,在云和诏交界地的月眉池胜利会师,后并入红三大队,在乌山之巅插上革命的红旗,从此乌山地区逐步成为闽粤边革命的摇篮。

1934年8月,中共中央决定成立中共闽粤边特委,加强了对闽粤边各方革命力量的统一领导,开展游击战争,牵制国民党军队对中央苏区的进攻。1935年10月,特委委员何鸣受命到乌山十八间召开在乌山活动的各方领导人和党组织联席会议,总结经验教训,部署开辟云和诏革命根据地,决定组建中共云和诏县委。12月,饶和埔诏县委撤消,其辖区划入云和诏第五区。

随后,特委根据发展云和诏根据地的需要,对红三大队、特务大队、卢秋桂短枪队和闽西红九团邓珊部在红星北蔗村寨内埕公厅进行整编,成立中国工农红军闽粤边独立营,营长邓珊、政委贝必锡,全营200多人,担负起武装开辟云和诏乌山根据地的重任。1936年6月,为适应形势发展的需要,闽粤边独立营改称中国人民红军闽南抗日第一支队。

红星乡北蔗村村民 张龙金:这里以前是独立营,是军队居住的寨子,独立营待了很久,待到粮食没有了,就移去待在三角洞。我们这边的老人家全部居住着款待部队。

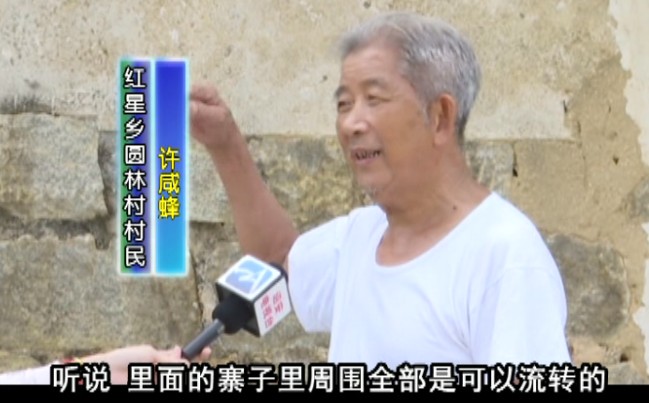

中共云和诏县委和闽粤边独立营成立后,大力发展党的组织,放手发动群众,开展武装游击斗争,先后以梅林、仙人石、公田、北蔗、进水等地为中心,广泛开展游击战争,打击地主豪绅反动势力,开辟了以乌山为中心的大片革命根据地。1936年,红军游击队和独立营一起拔掉了乌山脚下金溪园林灰寨反动据点的战斗,当地群众至今仍记忆犹新。

红星乡圆林村村民 许咸蜂:听说,里面的寨子里周围全部是可以流转的,整个寨子可以走遍。这地方是比较秘密的地方,要吃的也有,要洗也都有,里面听说设备很好以前。那个时候要打进去这个灰寨,打不进去,准备挖洞,挖好要灌东西进去,或者要埋药进去,听说是这样。门开了,人就被抓走了,就烧了。

人们还犹记得,在当时战斗时期,为自己能帮得上忙而感到荣幸与自豪。

红星乡圆林村村民 许惠池:做生意,老首长卢胜有来在这边吃,吃完就等于有一种接头。

随后,县委和独立营又三次打退了国民党中央军八十师和粤军一五七师、保安团及地方民团对乌山根据地进行的大规模军事围剿。

国民党在军事“围剿”的同时,还在经济上进行严格封锁,政治上采取移民并村、保甲联防等办法。云和诏县委和红军游击队则采取一系列措施,机动灵活应对,粉碎了国民党军队妄图在半年内肃清红军游击队的计划。

县党史办工作人员 陈小琦:县委和独立营主要是依靠群众,找到了一套适应游击战争特点、灵活机动的战略战术。比如军事上运用“十六字”方针:敌进我退,敌驻我扰,敌疲我打,敌退我追,和国民党军和地方民团进行周旋,最后把他们拖疲拖垮。针对国民党的经济封锁,我们一方面“坚壁清野”对抗敌人,一方面秘密组织革命群众走羊肠小道进城卖出山货,再悄悄换回生产生活的必需品。政治上,则运用统一战线的政策,赢得各界民众对红军游击队的支持,甚至在乌山外围村庄建立缓冲区,争取一批“白皮红心”的保甲长作为我方卧底,及时为红军游击队通风报信并提供方便。

在武装游击斗争不断取得胜利的大好形势下,乌山革命根据地迅速发展和扩大,成为三年游击战争中南方八省十五块革命根据地之一。到1936年6月,革命根据地范围东至诏安沿海的四都、梅洲,西至诏饶交界的坪路、景坑和西潭一带,北至秀篆、官陂和平和的大溪。并在5个工作区中建立了100多个党支部,发展党员500多名,人民抗日义勇军500多名,农民抗日自卫军3000多名,农会会员和农民反日救国会会员1万多人。(康易秀 沈洁 实习生 黄伟灿 沈捷超)

|